央媒省媒聚焦平潭,这次是为了……

2024-01-31 21:56:04 来源:平潭网 福建日报1月30日

中国社会科学院考古学论坛

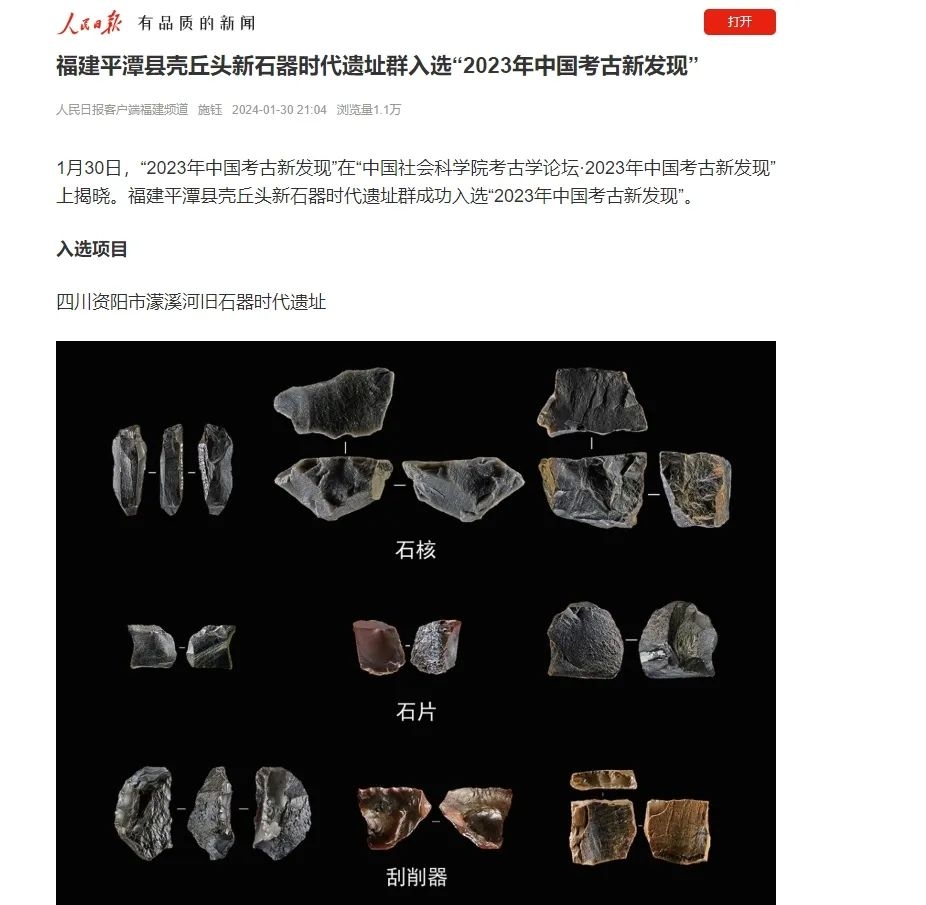

揭晓2023年“中国考古新发现”榜单

福建平潭壳丘头新石器时代遗址群

(以下简称“壳丘头遗址群”)

成功上榜

平潭壳丘头遗址群

入选“2023年中国考古新发现”

也吸引了

各大媒体的广泛关注

人民日报

央视新闻

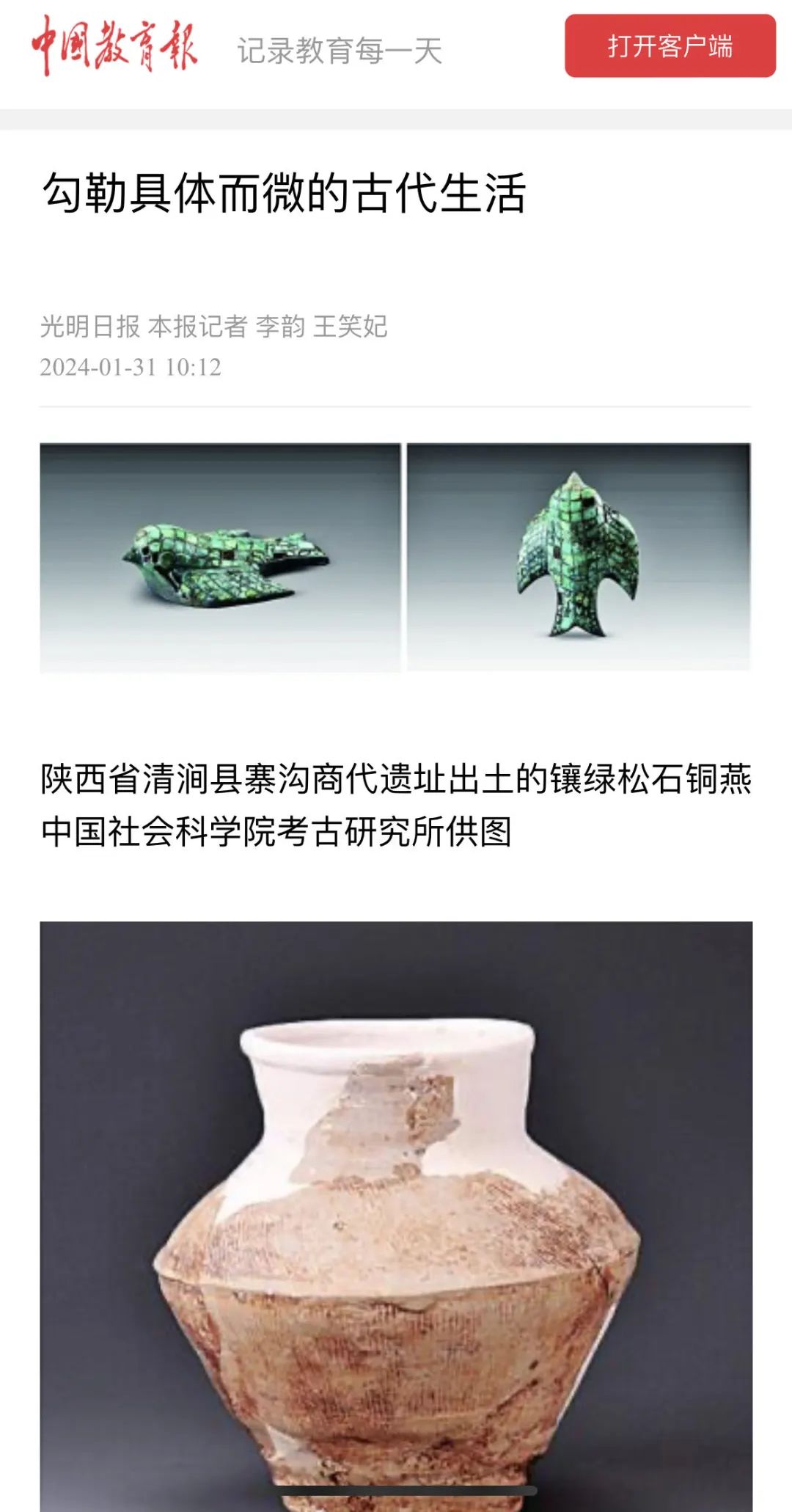

光明日报

人民网

新华网

中国新闻网

央广网

中国教育报

福建日报

海峡都市报等媒体

纷纷进行了报道

人民日报

央视新闻

光明日报

新华网

中国新闻网

央广网

中国教育报

福建日报

海都新闻

壳丘头遗址群

包括壳丘头、西营、东花丘、龟山等遗址

是南岛语族起源与扩散考古学研究的

重要组成

1985年

福建博物院派出考古队

对壳丘头遗址进行首次大规模考古发掘

2017年起

壳丘头遗址群

经过中国社会科学院考古研究所

福建省考古研究院

厦门大学历史与文化遗产学院

平潭综合实验区考古遗址公园保护与发展中心

联合多次发掘

取得重大收获

其中,西营遗址距今7300~6500年,是福建沿海年代最早的新石器时代遗址;壳丘头遗址距今6500~5000年。此次出土的水稻遗存,正是考古专家在西营、壳丘头遗址中浮选出的,出土陶片上的植物印痕,也可分辨出稻、粟、黍的痕迹,残留物分析同样发现稻、黍、粟、豆类等农作物淀粉粒。这是中国东南沿海岛屿最早的水稻遗存。

植物考古研究表明,稻和粟在距今4800~4600年前传入台湾地区。西营、壳丘头遗址的新发现,不仅揭示出各时期海岛史前人群的农业生产活动,也为南岛语族早期人群扩散提供了新的确凿证据。

此外,西营遗址还发现了人骨遗存,人骨碳-14测年结果为距今约7300年。初步研究表明,平潭史前人群和中国南方及东南亚族群有较近的遗传关系。

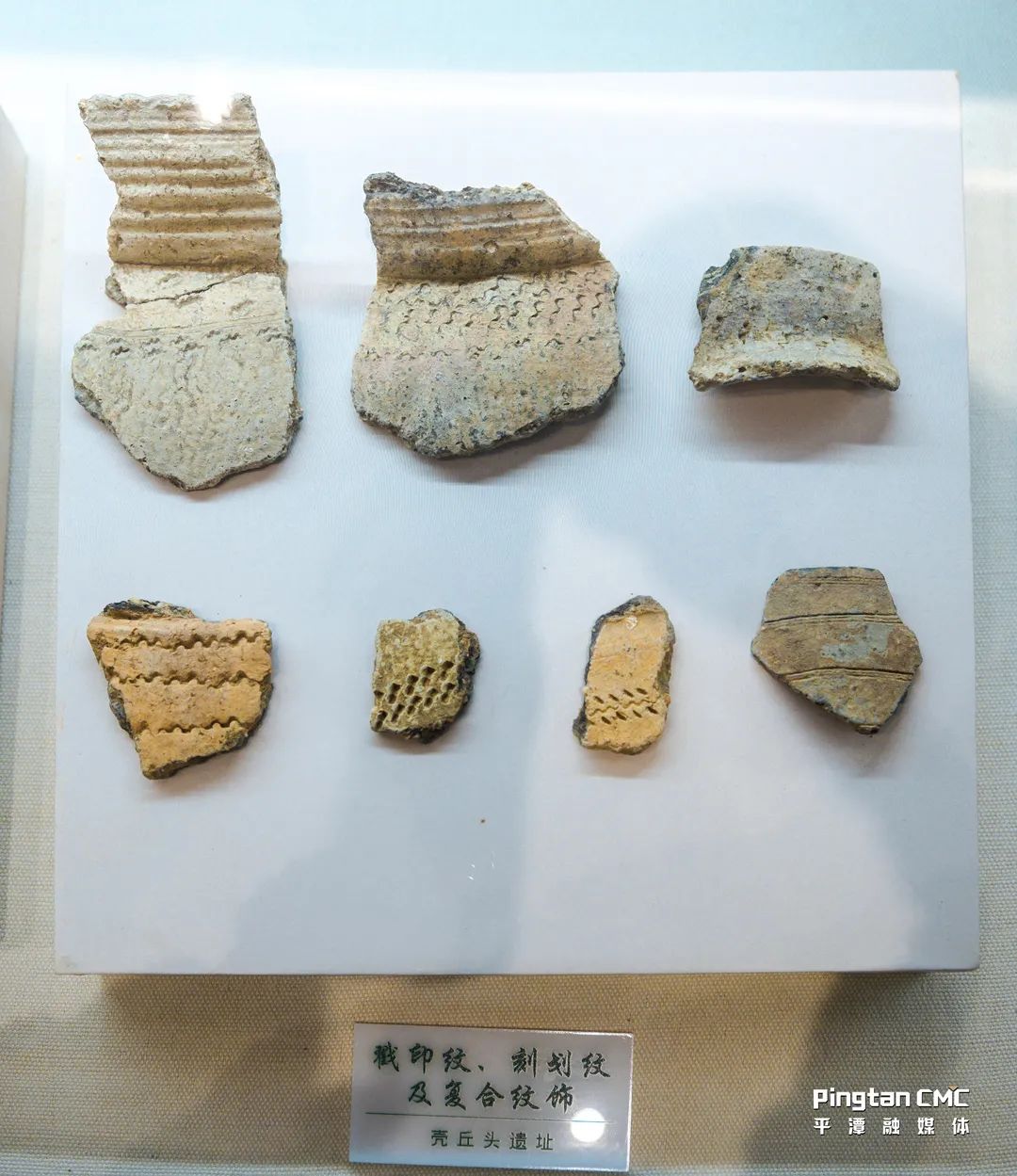

恢复成型的陶器

“这些遗存为我们探讨东南沿海地区史前文化的发展、传承、交流、互动,以及南岛语族早期人群的起源和迁徙提供了直接材料。”福建省考古研究院院长王永平表示。

埋藏在土里的陶器碎片

壳丘头遗址群的系列考古重大发现,不仅建立了东南沿海岛屿地区距今7500~3000年的考古学文化序列,全面揭露了中国东南沿海地区7000多年以来的史前聚落形态及其变化发展规律,还在多学科研究支撑下,探索了南岛语族早期人群体质特征和生计模式,让南岛语族早期人群的特征逐渐清晰。

1985年,福建博物院派出考古队,对壳丘头遗址进行首次大规模考古发掘,共清理出21个贝壳堆积坑和一座墓葬,出土石器、骨器、贝器、陶器等遗物200多件。出土的陶器中,最具特点的是贝齿纹陶器,标志着先民审美的觉醒。那时,生活在海岛上的先民们,就地取材,利用蚶类贝壳边缘的自然纹路,直接压印在陶坯上形成“贝齿纹”,然后进行烧制,形成具有鲜明海洋文化特征的生活器皿。

通过这些纹饰、器型的比对,考古学家们发现壳丘头文化跟台湾的大坌坑文化有很多共性。两地出土的陶器都以粗绳纹、夹砂陶为主要特征,很多都印有相似的波浪纹、贝齿纹、指甲纹和刻划纹等,反映出两岸先民对大海的热爱与崇拜,是两岸先民共同的文化符号。

南岛语族研究历程

1985年,福建博物院派出考古队,对壳丘头遗址进行首次大规模考古发掘,共清理出21个贝壳堆积坑和一座墓葬,出土石器、骨器、贝器、陶器等遗物200多件。

2017年,平潭国际南岛语族考古研究基地正式挂牌。这是国内首个国际性南岛语族考古研究基地,依托壳丘头遗址群,由中国社会科学院考古研究所、福建博物院以及平潭综合实验区联合共建。

2019年,壳丘头考古遗址公园入选第一批省级考古遗址公园,壳丘头遗址群入选第八批全国重点文物保护单位。

2021年,“南岛语族起源与扩散研究”项目被国家文物局正式纳入“考古中国”重大项目。

近年来

平潭不断厚植文化底蕴

通过挖掘海洋文化、旅游文化

南岛语族文化等资源

让一处处厚重的遗址

一件件珍贵的文物

穿越历史时空

串联起海岛静静流淌的历史文脉

让历史文化“活”起来

最热评论