文物故事丨骨器:反映先民渔猎生活和自然环境

2025-05-09 17:17:07 来源:平潭网

水牛骨

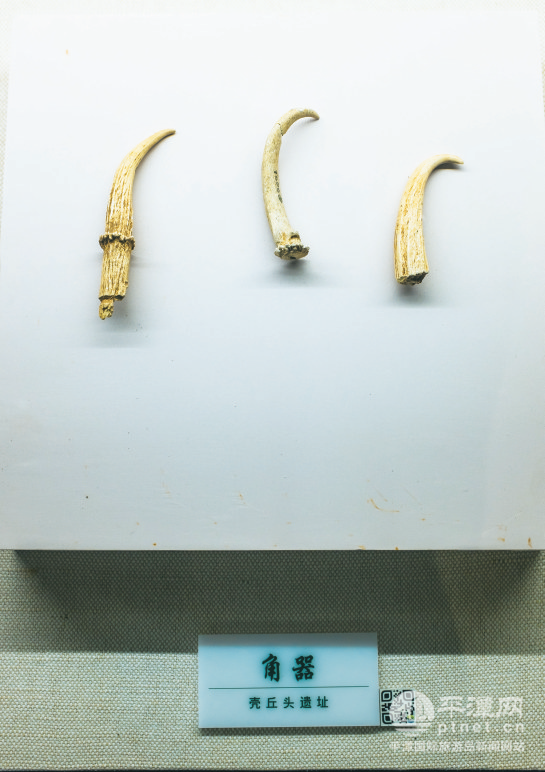

角器

出土地:平潭壳丘头遗址

作用:实用器具

所属年代:新石器时代

年龄:约6500年

考古成果:体现壳丘头先民们的渔猎生计模式

锥、针、凿等如今生活中常见工具,早在几千年前,就被壳丘头的先民们“发明”出来。

据了解,平潭壳丘头遗址是目前已知福建沿海地区最早的新石器时代文化遗存,也是南岛语族起源与扩散相关课题的关键。该遗址经过1985年、2004年和2021年的三次挖掘发现,属于骨质工具类的有六种,包括骨锥、骨针、骨凿、骨匕、骨镞和骨质尖状器;属于装饰类的有骨簪和扣式饰品。

侯榕贵表示,这些史前文物的出土可以证明,壳丘头的先民在制作骨制品的生产技能方面已经达到一定水平,“壳丘头遗址出土的多元化骨制品表明,先民更多地利用硬度尚可但富有弹性的骨质材料制作工具,以便弥补优质石质材料不足的缺陷。与石质工具相比,骨质工具的优越性表现在富有弹性、轻巧和便于携带”。

此外,那时先民也已懂得根据自身的要求,精心选取哺乳动物不同部位的骨骼,用不同的方法打制骨坯,再进一步加工和磨制出不同的器物。“呈现的这种差异化也许与他们对骨器的功能、对食物的需求、所处地理环境条件以及资源供给程度有密切关系。遗址出土的装饰品虽然不多,但也表明壳丘头先民在满足生活需要的同时,也有浓厚的审美观念和对艺术的追求。”侯榕贵说。

磨制骨器的制作工艺比打制石器复杂得多,需要经过选料、劈裂砸击骨片、制作坯件、整形、初磨、精磨等几道工序,后来甚至发展到在工具表面上施以装饰和刻划。

侯榕贵表示,从磨成尖细状的骨针、斜磨成刃的骨匕等一批磨制骨器可以看出,壳丘头先民的磨制骨器技艺已然成熟,这是他们在开发、利用自然资源方面成功的范例,证明了人类在长期生存斗争中对动物骨骼的深刻认知和充分利用。

在展厅里还陈列着不少从壳丘头遗址挖掘出来的水牛胫骨、肩胛骨和野猪和鹿的下颌骨等动物的骨骼。“这些动物在现在的平潭岛上,早已无处可寻。但通过这些动物骨骼,可以看出距今6500年前壳丘头先民生活的自然环境。当时平潭自然环境优渥,各种动物能在此繁衍生息。”侯榕贵说。

链接:

骨器是指利用动物骨骼、牙和角经过加工制作而成的工具。骨器既用于野外狩猎和渔猎,又用于室内碾压食物和缝制衣物,在早期人类的生活中不可或缺。旧石器时代,人类很早就学会利用动物骨骼制作简单的尖器作为挖掘、刺杀和投掷的工具,到了旧石器时代晚期,磨制技术在人类文化发展以及工具改革方面发挥着重要作用。而骨质工具的应用,不仅改善了人类的生活方式,也大大提高了索取食物的效益。磨制骨制品类型繁多,常见的有骨针、骨锥、骨铲、骨匕、骨镞、骨簪和骨质尖状器等。

最热评论