岚岛追“风”记

2025-08-25 09:17:39 来源:福建日报 作者:张哲昊 郭雅莹 通讯员 何燕依托丰富的风能资源,平潭紧抓新能源产业风口,不断完善新能源产业链

岚岛追“风”记

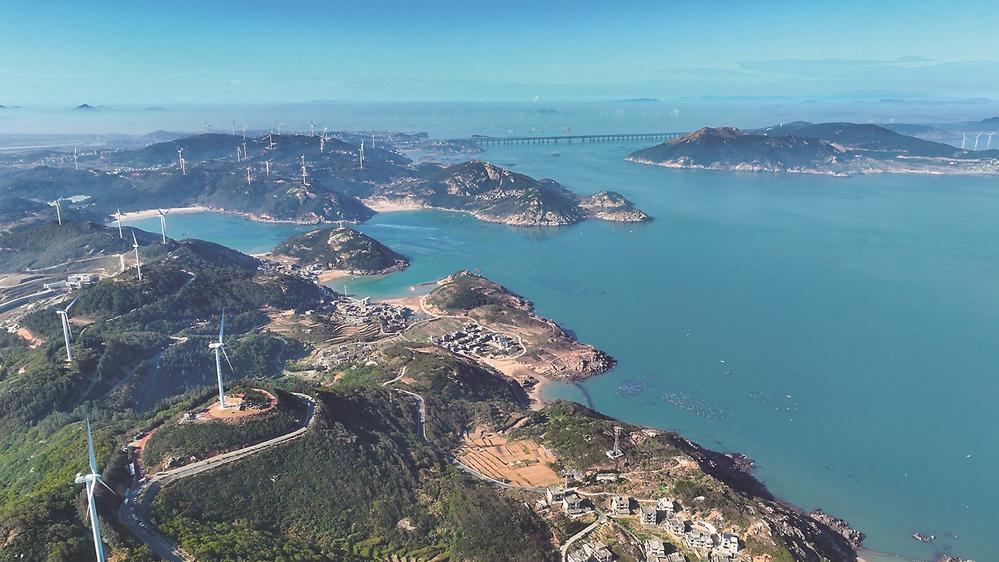

漫山遍野的风车成为平潭北部生态廊道的一道亮丽风景线。江信恒 摄

近日,记者驱车行驶在平潭环岛路,行至长江澳风车田,车窗外豁然开朗——连片的海上风车田蔚为壮观,巨大的叶片随风转动,产生源源不断的清洁电能,点亮千家万户。

当前,在“双碳”背景下,新能源产业风口强劲。紧抓机遇,平潭综合实验区立足区位优势、资源禀赋,不断完善新能源产业链,竞逐新能源赛道,加快培育壮大新质生产力。截至目前,平潭风电场总规模198.83万千瓦,已建成总装机容量78.83万千瓦。

打造海陆风电矩阵

不久前,中电联一纸榜单,让风电行业的目光再次聚焦平潭——2024年度全国风电场生产运行指标评比结果正式公布,由福建平潭大唐海上风电有限公司建设的显美风电场脱颖而出,成功摘下“AAAAA级”海上风电场的桂冠。

显美风电场即长江澳海上风电项目,位于长江澳以东海域,项目装机规模为185MW(兆瓦),安装15台单机容量5MW风机、11台单机容量10MW风机,风机等效利用小时数超4000小时,相当于每年节约标准煤约26万吨,减少二氧化碳排放约64万吨。

登顶全国级榜单,秘诀何在?在显美风电场场长周敦详看来,这得益于精细化的运维策略。“我们严格遵循‘小风检修、大风保发’的运维策略,根据季节特点和风机各部件维护周期科学制定检修方案,确保机组时刻处于高效运行区间。同时,及时修正风功率预测模型与气象源,显著提升发电效能与预测精度,风机等效利用小时数连续多年稳居全国前列。”周敦详说。

高效的运营模式也为其赢得了绿电市场的认可。去年4月,该项目获批参与绿色电力交易。截至目前,已售出61.6万张绿证,交易电量达5.3亿千瓦时,占全省交易量的30%。

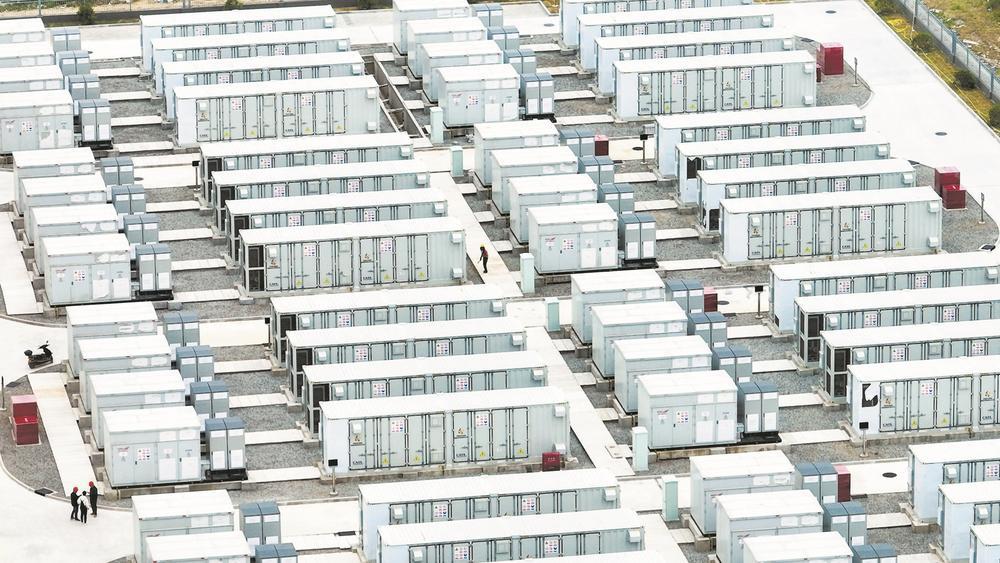

在平潭共享储能电站,一台台储能舱整齐分布。江信恒 摄

事实上,“化风为宝”的实践在平潭早已展开。作为世界三大风口之一,平潭所在海域受“狭管效应”影响,年均风速每秒超8.4米,全岛可开发风能区域超230平方公里,是全国风能资源最为富集的区域之一。瞄准这一资源禀赋,早在20世纪70年代,平潭就成立了风力试验组。平潭综合实验区成立后,平潭推动风电发电区域由陆地拓展至海面,逐渐迈入大规模商用阶段。

面对机遇,中能建、中广核、三峡、金风科技等“国家队”闻“风”而动,纷纷落子布局。早在2021年,全区已实现100%全绿电供电,还将盈余的电能输送至福州等周边地区。2023年9月,三峡集团建设的全球单机容量最大的海上风电场——福建平潭海上风电场实现全容量并网发电。

随着风电产业的异军突起,一座座海陆风电场在平潭拔地而起,成为新的城市风景线。如今,平潭已建成风电场8处,其中,陆上、海上风电场各半。去年,平潭新并网风电110兆瓦,风电产值同比增长15.3%。

丰富绿电应用场景

“风景”虽好,却亦有其局限所在。记者了解到,风电具有一定的间歇性与波动性,这对电网的稳定运行提出了更高要求。

如何破解调峰难题?在此背景下,我省首个大型集中式共享储能电站——平潭共享储能电站应运而生,不仅有力促进风电消纳,还释放出可观的盈利潜力,实现技术价值与经济效益的双赢。

8月14日,记者来到平潭共享储能电站,目之所及是72台形似集装箱的储能舱。这里闻不到刺鼻的气味,也不见飞扬的烟尘,打破了传统电站给人的刻板印象。作为“源网荷储”中重要的一环,平潭共享储能电站项目于今年初投用,一期建设规模120兆瓦/240兆瓦时,能够存储电量20多万千瓦时,好似一座“超级充电宝”。

“简单来说,电站的作用就是在用电波谷时段蓄电、用电波峰时段放电,在一‘吞’一‘吐’之间,实现电力供需动态平衡,大幅提高风电消纳能力。”项目运营方、平潭综合实验区储能科技有限责任公司副总经理章永明说,就在本月初,该电站还以最大能力放电40万千瓦时,为平潭及周边地区电网筑牢迎峰度夏“电力防线”。

今年5月,该电站正式迈入商业化运营阶段,主要参与福建省电力调频辅助服务市场,并布局电力现货市场及中长期市场交易业务。截至7月底,已累计贡献绿色调节电量3100万千瓦时。接下来,还将探索一次调频、慢速动作区二次调频等多元化辅助服务市场,进一步拓宽收益空间。

产业向新,风起“绿”涌。置身新时代浪潮,平潭正立足于绿色能源优势,加速打造多场景解决方案,助推区域产业绿色低碳发展。

聚焦新能源产业细分领域,平潭依托正力海工等海工装备龙头企业,积极布局海上风电新能源工程与运维、海底电缆与管线敷设、港口与航道(海岸)建设工程等业态。同时,着力推进海洋智能装备科技创新中心、海上风电场运维基地、起帆海缆生产基地项目等一批重点支撑项目建设,撬动新能源产业集群崛起。

不止于此,交能融合亦成为平潭新能源产业的重要发力点。近年来,当地统筹布局光伏、风电等绿色能源设施,充分利用桥下空间、景区停车场等资源,推进新能源充电网络建设,助力形成“风光发电—储能调峰—智能充电—绿电消纳”的完整闭环。目前,已投用3座超充站,累计充电车次近3万,充电度数超65万千瓦时。

助力创新成果落地

有别于传统资源型产业,新能源发展的核心驱动力在于科技创新。这对企业的创新能力提出了更高要求。

浪尖之上,平潭煜想时代科技有限公司率先站上风口。近期,该公司接连推出电动汽车电池(不限锂电池)散热系统等7款新产品,一举填补了当地在电气散热技术领域的空白。

作为一家集光伏发电设备、智慧路灯及电气散热片等研发、生产、销售及服务于一体的新能源企业,该公司落地平潭后实现了快速发展。截至目前,公司已持有10多类电气散热产品商标,拥有核心专利30余项,还获得了“国家高新技术企业”等多项荣誉,行业认可度稳步提升。

散热技术,正是其优势所在。此前,该公司为攻克新能源与高功耗设备的散热痛点,创新采用热导率远高于金属材质的石墨烯材料,研发能够高效传导并疏散热量的电气散热片,已成功应用于市政路灯、工业电气设备等多个领域,也为电动汽车充电等新能源核心场景应用提供关键支撑。

眼下,煜想时代正在金井片区娘宫村打造零碳智慧产业园,并引入智慧管理终端,打造一套可以辐射周边乡村的“风光互补”发电及储能系统,有助于降低用能成本,预计于明年投用。“多亏了当地政府提供的政策扶持、要素保障和精准服务,我们得以从单一的光伏发电业务转向‘科技创新+乡村振兴+文旅产业’的多元化低碳发展模式。”该公司董事长周文说。

让更多创新成果落地生根,放眼平潭,这样的探索并不鲜见。

眼下,位于平潭台湾创业园的平潭绿碳环能科技有限公司正与厦门大学平潭研究院密切合作,通过产学研协同模式,合力推动燃气节能减排设备等产品的研发,部分产品目前已在广东、福建两地工厂完成测试,商业化前景可期。为推进设备量产化进程,这几天,该公司董事长许文轩率队前往湖南怀化对接厂商、洽谈合作。

“我们要把氢能产业链的关键环节做深做透,将天然气节能减排技术优势向清洁燃烧领域深化拓展。”谈及未来,许文轩如是说。

随着一批批高科技企业不断聚能成势,平潭正顺势“搭台”:通过建设高标准园区、精准制定产业扶持政策等方式,助力企业将科研方向延伸至更前沿的领域,逐步打造从能源开发到装备制造、从技术研发到应用服务的产业生态,形成“风光储氢”多能互补的新能源产业格局。

记者手记

将一时的风口转化为可持续的商业模式

曾几何时,平潭只是一个贫穷岛县,产业发展底子薄、起步晚,长时间处于后发赶超状态。而今,一场深刻的绿色变革正在重塑其产业版图。

这些年,平潭立足于自然资源禀赋,坚持“严进”与“精选”并举,一方面,坚决杜绝引进高污染、高能耗、低产值的产业和项目;另一方面,加快引进数据中心、超算中心等符合绿电消纳需求的业态,实现“源网荷储一体化”运营,为新能源产业起好步、走得稳奠定基础。

这场变革的核心,在于推动岚岛向具有全球视野的“零碳经济”跃升。今年6月,《福建省碳达峰试点(平潭综合实验区)实施方案》正式发布,明确提出以建设“零碳国际旅游岛”为契机,通过构建低碳产业体系等,扎实做好碳达峰试点建设工作。

新业态也伴随着新考题。在追“风”的过程中,当地该如何抓住窗口期,实现在关键环节的新突破?记者认为,平潭须推动项目准入机制更精细、电网韧性再升级、人才引力再提升,将一时的风口转化为可持续的商业模式,为绿色低碳产业的发展添后劲。

最热评论