“十四五”风劲潮涌:平潭从“风光”到“产业”的绿色跃迁

2025-10-17 11:34:48 来源:平潭网国家“十四五”规划纲要提出,“建设清洁低碳、安全高效的能源体系”“加快发展非化石能源”。

风起潮涌,向“绿”向“新”。平潭立足自然资源禀赋,不断提升能源“含新量”。平潭“十四五”规划纲要中,“循序推进海洋新能源发展,构建具有较强竞争力的海上风力发电产业链条,推进海上风电建设”蓝图,正逐渐成为能源底色越来越绿、风电产业发展方兴未艾的实景画卷。

平潭与风的故事

从遥远的过去

在风鼓起船帆的那一刻

到飞速变化的今天

海上风机昼夜不停旋转

如同时代前行的车轮

不断加速

蓬勃发展

点击图片观看专题

风

是自然界对平潭的馈赠

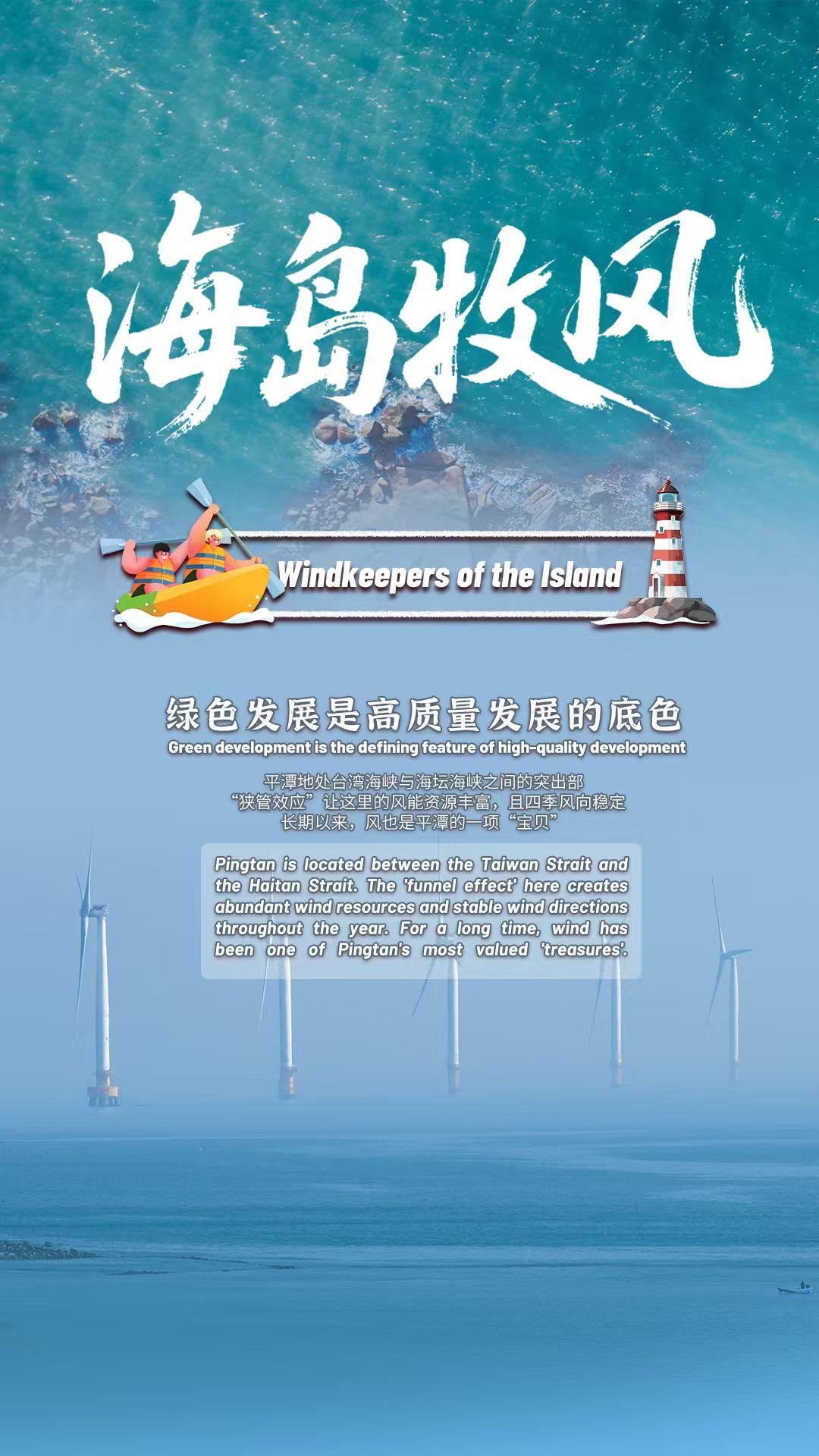

平潭地处台湾海峡与海坛海峡之间的突出部

“狭管效应”让这里的风能资源丰富

且四季风向稳定

长期以来

风是平潭的一项“宝贝”

风起

便送来了电

送来了景

平潭也借着风

做起了“风”文章

在学术界

平潭被认为极有可能是南岛语族的“起锚之地”

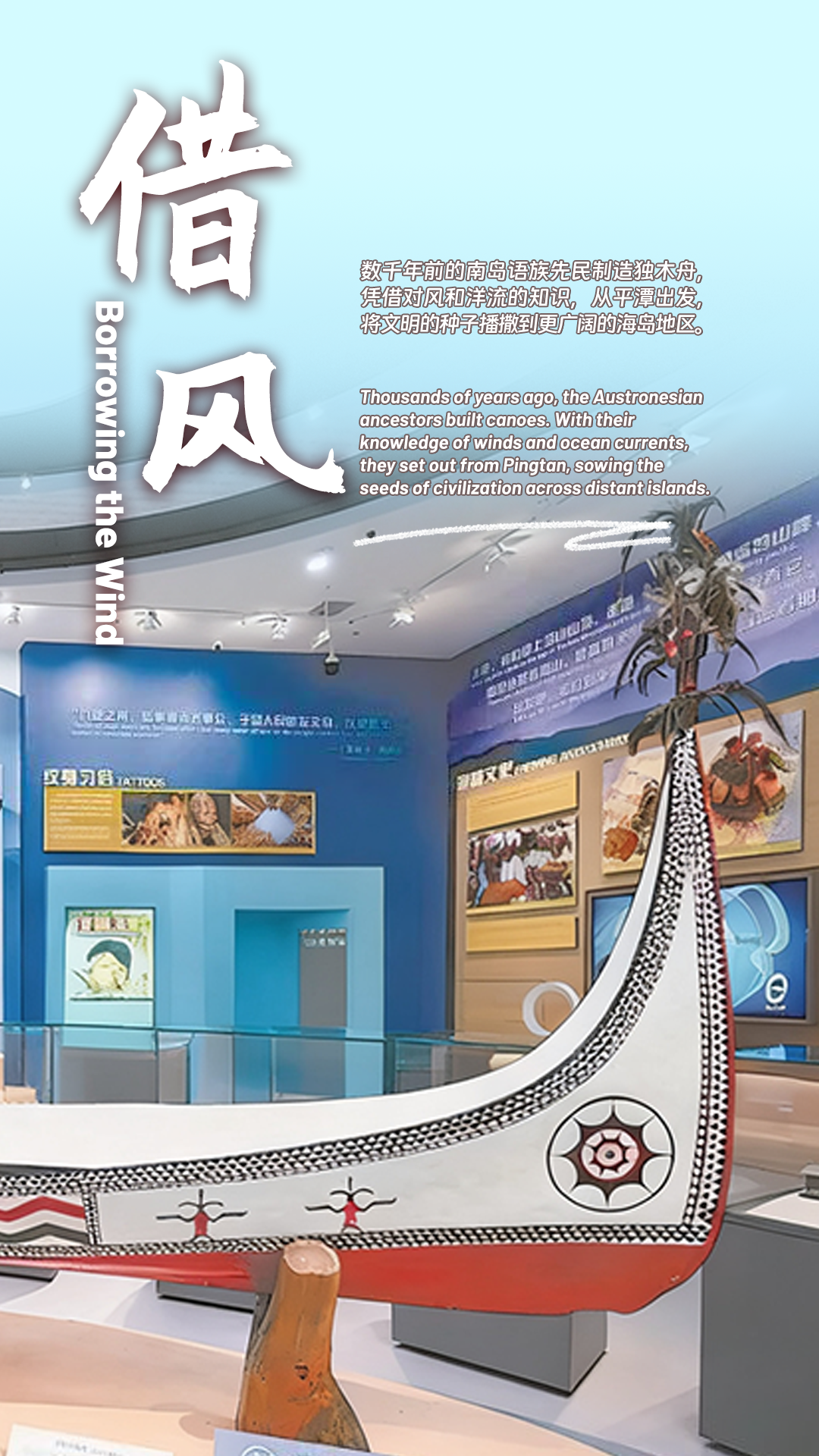

数千年前的南岛语族先民制造独木舟

凭借对风和洋流的知识

从平潭出发

将文明的种子播撒到更广阔的海岛地区

岁月流转,时空更迭

这片土地上孕育的海洋历史文化

正逐步累积成厚重的文化遗产

静静地诉说着岚岛的历史与当下

2010年7月

一场“寻根之旅”令平潭走入国际视野

6名南岛语族后裔、法属波利尼西亚人

驾着仿古独木舟

从南太平洋大溪地启程

借助星象、季风和洋流

一路北上

最终抵达平潭壳丘头遗址所在地

平潭依托壳丘头遗址博物馆

持续加强对壳丘头遗址群的考古挖掘和保护工作

一种名为“石锛”的石器遗存

就是先民征服海洋的有力佐证

这种石锛是先民常用的木工工具

可用于制作舟楫

由此

考古学家猜测

先民就是用石锛制作出足以远航的独木舟

并开启海上旅程

从渡海登岛

到沿海而居

再到泛舟出海、驶向新家园

数千年来

一代代南岛语族先民沐浴着海风成长

逐渐形成如今庞大的南岛语族文化共同体

如今

福建正加快推进21世纪海上丝绸之路核心区建设

在这一伟大进程中

弘扬和传承南岛语族的生存智慧显得尤为重要

南岛语族所展现出的与海洋和谐共生的理念

为全球可持续发展提供了宝贵的借鉴

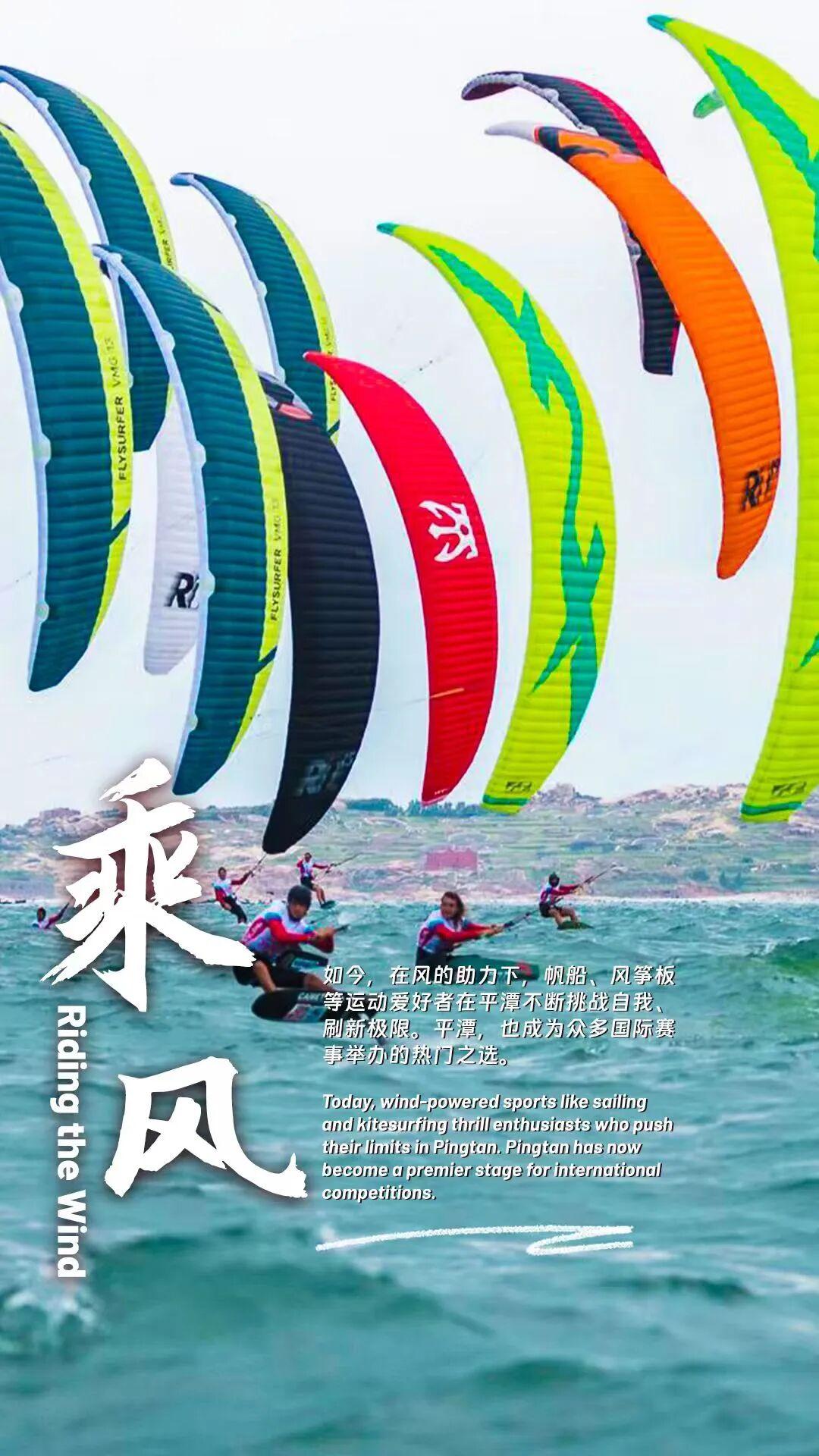

凭借着良好风力、水域条件

平潭得到广大风冲爱好者追捧

在风的助力下

帆船、风筝板等运动爱好者

在平潭不断挑战自我、刷新极限

平潭海域辽阔

海湾众多、沙滩宽广

海浪条件良好

是水上运动的天堂

具备开展国际性海上运动的条件

成为众多国际赛事举办地的热门之选

运动爱好者们迎风而上

他们在空中旋转跳跃

以不同的视觉俯瞰整个黄金海岸的美景平潭

平潭还是两个姑娘乘风破浪的出发地

2012年

12岁的陈静乐在龙王头海滩御风前行

2014年

14岁的陈逸嫚脚踩滑板开启风筝冲浪之路

她们

一个拿到了第19届亚运会帆船项目女子水翼风筝板金牌

一个是风筝冲浪空中花式项目的中国女子纪录保持者

风,是陈静乐和陈逸嫚运动生涯的开端

有了这股好风

才有了平潭作为风筝冲浪胜地的底气

凭借这股好风

平潭乘风而上

以海上体育带动旅游发展

打造国际风筝冲浪“蓝色名片”

当前

在“双碳”背景下

新能源产业风口强劲

紧抓机遇

平潭综合实验区立足区位优势、资源禀赋

不断完善新能源产业链

竞逐新能源赛道

加快培育壮大新质生产力

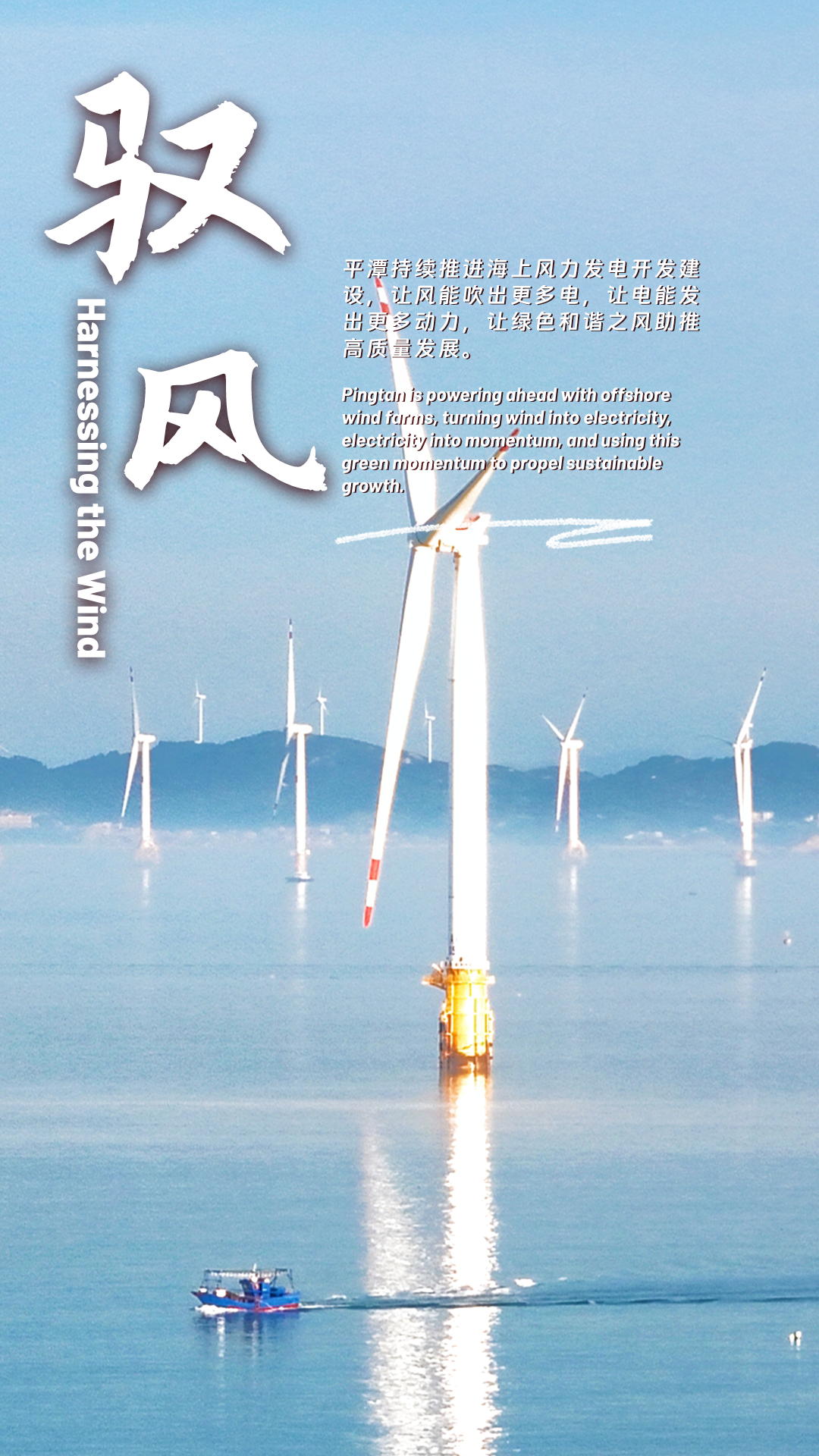

平潭全岛可开发风能区域超230平方公里

是全国风能资源最为富集的区域之一

“化风为宝”的实践在平潭早已展开

20世纪70年代

平潭就成立了风力试验组

瞄准这一资源禀赋

平潭综合实验区成立后

平潭推动风电发电区域由陆地拓展至海面

逐渐迈入大规模商用阶段

随着风电产业的异军突起

一座座海陆风电场在平潭拔地而起

成为新的城市风景线

如今

平潭已建成风电场8处

其中

陆上、海上风电场各半

去年

平潭新并网风电110兆瓦

风电产值同比增长15.3%

我省首个大型集中式共享储能电站——

平潭共享储能电站

不仅有力促进风电消纳

还释放出可观的盈利潜力

实现技术价值与经济效益的双赢

置身新时代浪潮

平潭正立足于绿色能源优势

加速打造多场景解决方案

为区域经济的高质量发展

提供更加坚实和可持续的绿色支撑

策划:林响、陈耀峰、高嘉秀

编导:林婷、陈耀峰

拍摄/剪辑:卢章杰、林映树

技术支持:林腾亚

美术设计:林志同

出镜:俞秀秀

翻译/校对:林婷、俞秀秀

监制:林响、陈玲

最热评论