大美平潭丨作家许文华笔下的山海之缘

2024-12-07 10:16:15 来源:平潭网山海之缘

作者:许文华

我走出大山到福州,坐上D9973次动车,仅半个多小时就上了平潭岛。

动车经过人类建筑工程史上了不起的新壮举之一——平潭海峡公铁大桥。它不但构建了从通畅到高速的岛内外联系通道,也见证了一段山海之缘。

一

来舅家的阿言表弟,开着他崭新铮亮的宝马小汽车来接我。我调侃他:说吧,这几年又囤下几个百万了?

他哈哈一乐:没有多少啦,但说实在话,平潭岛这些年建设速度之快,真的令人兴奋,只要人勤快些,还真的是处处充满商机呢!

车子穿过岚城。一派现代繁华。

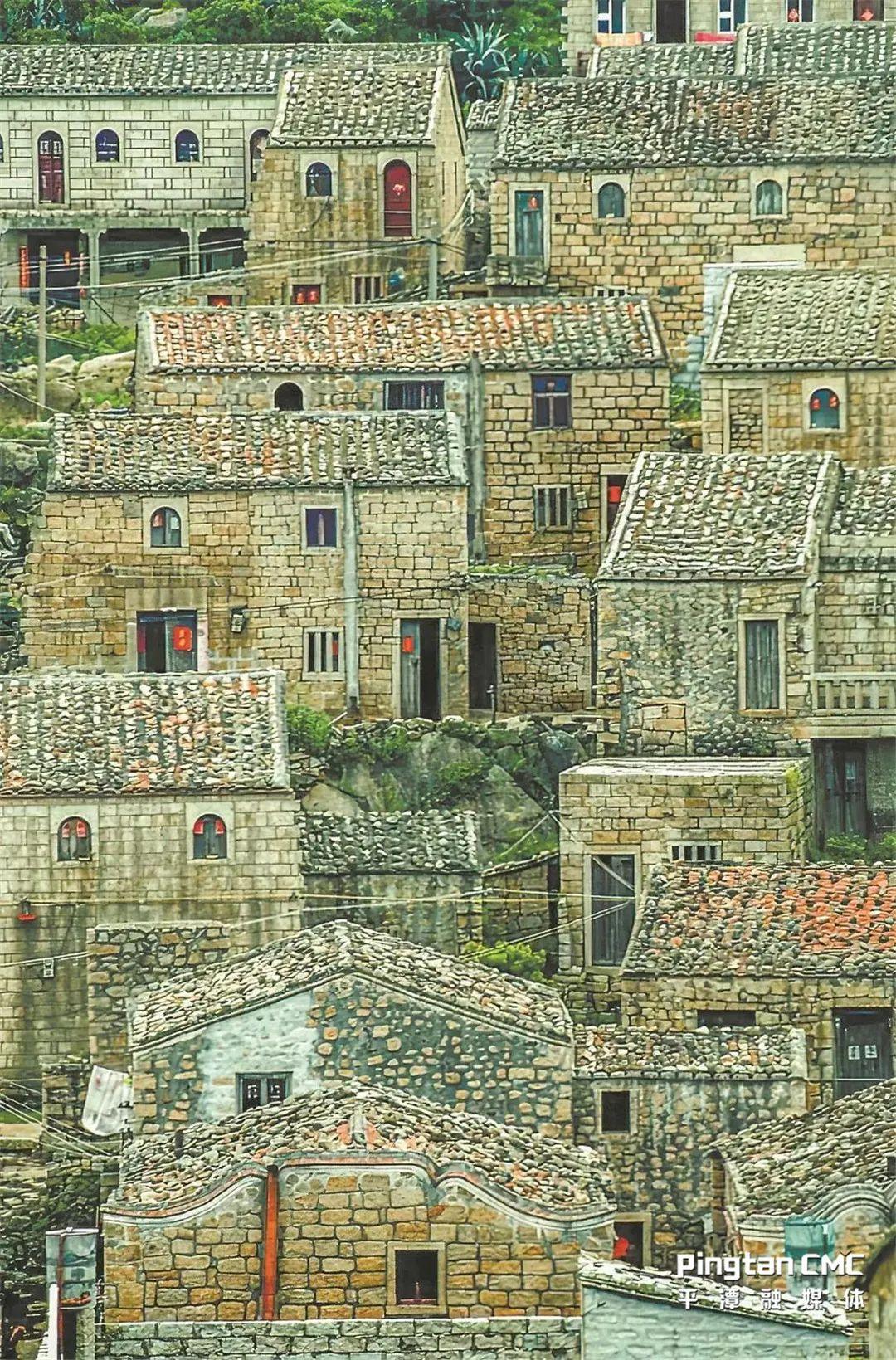

一片石头厝赫然映入眼帘,它们面朝大海,静静地站立在绿树红花中间。厝与厝之间,是一条条石子路,色泽斑驳,光滑洁净。大海气息扑面而来。

海岸线蜿蜒延伸。一架架风力发电机,在海风中慢悠悠地扇动着巨大的白色的翅膀,如巨大的海鸟正应和着大海的涛声。

“海岚居”是一栋围着石头院墙的三层民宿,一楼做餐饮,二楼供客人住宿,三楼是来舅、来妗子和阿言一家的自住区域。我进院子时,两个帮工正忙着处理一大堆活蹦乱跳的海鲜,鱼呀、虾呀、蟹呀什么的。海鲜的腥香从厨房里飘出,穿戴着白色工作帽服的大厨正有条不紊地在灶前忙碌。

舅舅和妗子两人,笑盈盈地在旁边指挥着,一副气定神闲的样子——较之当年山里岁月,他俩肤色变白了。尤其妗子,丰腴了不少,似乎也干练了不少。

“英子来啦!哎呀,又有几年没见面了!”来舅、来妗子乐呵呵地迎上我,一人握住我一只手,上下端详,亲切寒暄。

“海岚居”第一晚,我们迎着海上落日,听着大海涛声,在海风温柔的吹拂下,啃着虾蟹,呷着鲜啤,尽情享受,畅叙亲情。

悠悠往事,就这样从尘封的岁月深处被漫不经心地提起,它们如珍藏的山里青红酒,一暴露在空气中,酒香四溢,那么芳香,又带着丝丝缕缕的苦涩和辛酸。

二

20世纪60年代末的一天,离福州150公里的山城小村。少年来舅挑着一捆山柴,沿着崎岖不平的山间小道,回到简陋清寒的农家小院。他扔下柴捆,用破烂的衣袖抹一抹满额头的汗水,一双机灵的大眼扫过,发现自家门前摆着几张长条凳,几名陌生人正边喝着娘冲泡的老茶水,边拘谨地和当村支书的爹聊着天。一些人说着奇怪的外地话。来舅听了半天,好不容易才听懂了“房子”“平潭”“永泰”等几个词。

这些人一副打算久住的样子,让来舅狐疑不已——这可是个几乎与世隔绝的小山村呐,除了几亩田地还算肥沃,勉强长点水稻地瓜什么的,还有什么出产呢?何况那些人也不像是之前有往来过的亲戚,他们干嘛要常住在这里呀?

疑惑归疑惑,来舅还是遵从着爹娘的吩咐,领那些人在村里走了几圈,认了门——爹把村里闲置的几个仓库,甚至是牛圈、猪圈都分配给那些人当住房了。那些人共四家,吵吵嚷嚷的二十多人,都在大队部等着呢。男男女女老老少少,带着简单破败的行李卷,一副长途跋涉、风尘仆仆的狼狈样子。

接下来几天,爹每天进进出出,娘每天烧水煮地瓜饭,安排那些人的饭食。少年来舅也被分配了许多任务,他得和村里选出的一批青壮年全劳力一起教他们,其实是帮着他们扶柱修瓦,装门围院子,打扫庭院,整理房间。为了这些远方来的客人,半个村子的人都忙得热火朝天,为此耽误了不少农活,却没有一个人抱怨。那些人把感激和惶恐挂在脸上,努力地想帮着干活,为建设自己的新家园搭把手,但奇怪的是,他们几乎一律生疏于这些工作,只有唯唯诺诺跟班的份儿,有时甚至还在百忙中添了乱,拖延了工期。

几天之后,四户人家都安顿了下来,他们的异乡新居虽然因为本来的功能所限,显得寒碜,但好歹也牢固洁净,能遮风避雨,能安下一口锅,几架垒土搭木板的床。乡亲们又给了他们几篮子地瓜,几捆山柴,于是袅袅的炊烟就从那四户人家屋顶上升起来,和村人们的炊烟汇合在一起。这意味着那四户人家得到村庄的接纳,正式成了这个质朴醇厚边远村庄的成员。

后来,来舅从爹娘的交谈中知道了那些人来自一个叫平潭岛的地方,他们之所以来,是因为岛上独特的地理位置,以及其基于地理位置上非常重要的其他的意义。他们那的几个村庄响应政策的安排,向内陆地区搬迁移民。山里人张开胸怀接纳了这些海边来客。

山与海的情谊,就这样开始了。

三

来妗子现在是古稀之年的老人了。生于平潭长于平潭,小时的她常坐在石厝围墙上,听爷爷奶奶讲述祖先出海打渔的传奇经历。来妗子回忆说,原本日子虽不富足,但有爹出海打渔,爷爷奶奶帮着娘料理家务,倒也宁静安逸。“我们移民去永泰山里时,爷爷奶奶已经去世了,被动员时很惶恐忐忑,但好在干部们耐心安排,于是经过两天长途奔波到了你们村里。山里人都很淳朴热心,帮我们在那扎下了根,真的是山海情深呐!”

来舅听了这话,乐了:那时阿凤你才十几岁,你们的生活方式和我们差太多了。就说你爹吧,虽说是捕鱼好手,但到了我们那山旮旯,那是千般武艺也派不上用场。上山砍柴,他使不了柴刀。下田插秧,他过不了田埂。不说帮生产队的忙,简直是拖大家的后腿,你娘呢?好多青菜谷物名字都分不清,煮饭时也不知道它们到底干什么用的,只好一股脑儿全部下锅,熬猪食似的,让人一点食欲都没有,还好有伯母婶婶们热心教着,一阵子后,你们家也能用山里的食材勉强煮出一锅锅饭,才喂饱了一家人。

阿言也迫不及待地插了话:还好我是20世纪70年代中期才出生的,那时外公外婆和其他平潭移民都融入了乡村,学会了山里的谋生方式,不少人还和爸妈一样山海联姻,彼此帮衬着,和和美美过着日子。“我出生后没吃什么苦,能顺顺利利长大读书、工作。归根到底,千好万好,都比不上咱们国家政策好呢!我这一辈的人,成年后能跟外公外婆舅舅姨姨们举家迁回平潭,又在国家大力发展平潭综合实验区的政策扶持下,开民宿,办养殖,一心一意奔小康,想想都有奔头!”

我开心地说:国泰,才能民安呐!国家政策就是你们的靠山和底气。来舅、来妗子,你们是时代做的媒,善良牵的线呐,要不是当年移民,你们怎会相识相知?要不是山里人淳朴,海边人豪迈,哪能一见如故?千里姻缘一线牵,才能山海相连缔造传奇呀!

夜渐深,海月照高天。酒酣人醉,话语依稀,天涯共此时。长天之下,共享安然。

接下来的几天,来舅、来妗子忙着打理“海岚居”的生意,一波波从省城、从遥远的山里、从遥远的都市乡村来的客人,通过坐飞机、坐高铁、自驾出行等方式来到平潭岛,体验海岛别样的风情。海边渔村几乎天天是客满状态,阿言天天带客人们出海看日出、海钓、海捕,忙得不亦乐乎。我偶尔也帮着招呼客人或干点整理卫生、清洗食材的小活。

更多的时候,我背一个简单的行囊,借助公交或打车软件的便利,几乎游遍了整座平潭岛。

我来过将军山,它背依海坛岛腹地,东邻台湾海峡的独特地理位置,让它被历史选择并赋予了神圣的使命。1996年初春,中国人民解放军在此举行了规模宏大的三军联合作战演习。遥想100多位将军登山观战的盛大场面,庄严之气贯穿全身,爱国之情溢满心胸。

我走过海坛古城。它是一个集文化旅游和休闲度假为一体的旅游文化综合体。我徜徉于其间,感受到的是海纳百川,是古朴典雅。这个街区在坚守传统的底气中又有了招揽百客的魅力。也对,手工艺是静心的,内敛的,笑容是绽放的,酣畅的。于是人山人海的喧喧腾腾里,保存了海坛的特色,使人在造访之余生出一些不同于他处的记忆。

我走过千奇百怪夺人眼目的海蚀地貌,海石们奇妙的造型和宏大的规模引起我天马行空的遐想。圆盘状的大礁石上,一高一低两块碑形海蚀柱,构成一艘大船帆的形状,它头顶蓝天,在白云千万年不变的深情目送里,解锚出征扬帆起航。好风送征帆,万里有归途。那种豪迈雄浑与周围环境浑然一体,与海坛精神高度契合。

我亲近过长长的风车阵,它们是人类智慧直观的展现,白翅膀在空中划出一道道圆弧,诠释着、遵从着天人合一的自然理念;我也走过许多个古朴的小渔村,村容村貌整洁划一,年老的阿嬷、阿公用波澜不惊的眼神,闲看门前人来人往,漫对天际云卷云舒。花岗岩嵌成的石厝墙饱经风霜,沧桑的刻痕触目可及。低矮的门窗在新世纪的和煦春风里开放、试探、接纳、融入,与时代共舞偕行。

当我在“海岚居”里和来舅、来妗子拥抱作别时,二老是那样依依难舍,以至于阿言按了好几次车喇叭提醒催促——他怕我赶不上回程的动车呢。

挥手自兹去,往事在心间。这山海之缘,是数十年割舍不下并绵绵不绝的骨肉亲情。这山海之缘,绵绵不息!

作者笔下的

将军山、海坛古城、石牌洋等

都是受游客青睐的打卡景点

一起来看看吧

↓↓↓

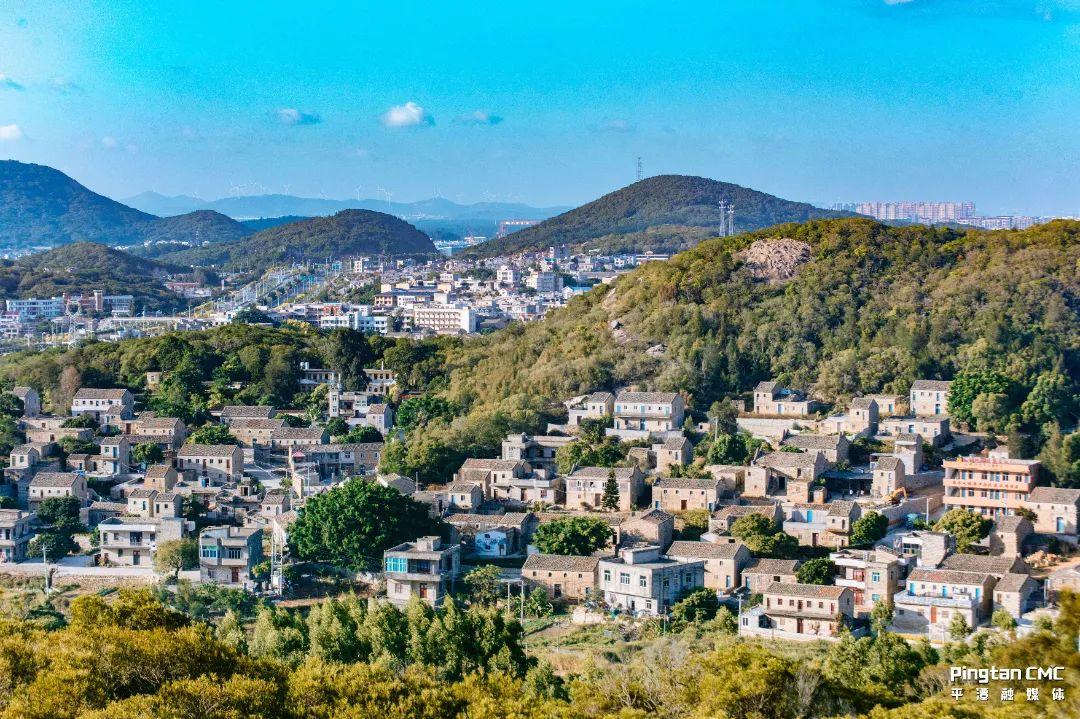

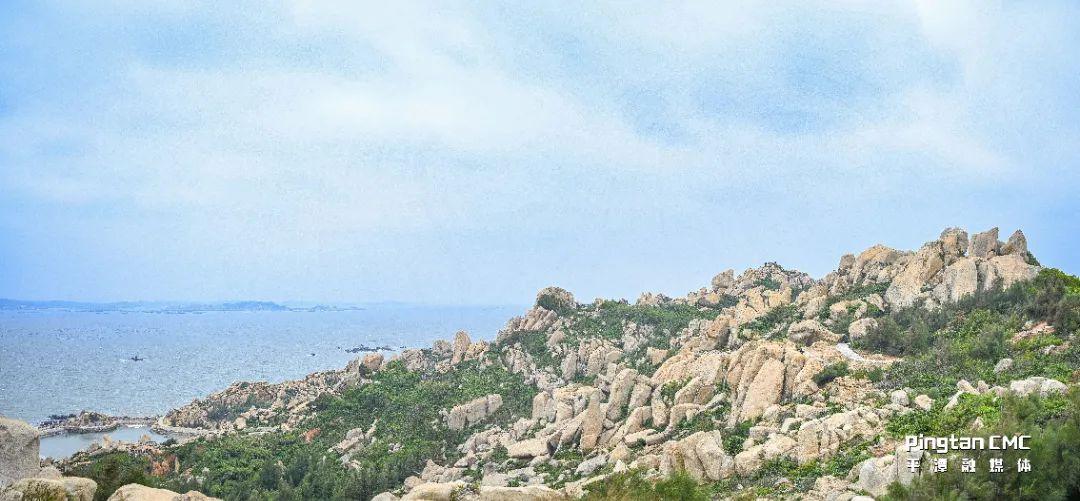

将军山

将军山原名老虎山

为纪念1996年

海陆空三军联合作战演习而得名

目前已成为

国家级风景名胜区和爱国主义教育基地

将军山海拔104米

面积约1.1平方公里

山势临海而起,险峻陡峭

巨岩交错,怪石呈奇

站在山顶俯瞰海坛

身前是波涛汹涌的海

身后是满载历史的石碑

登顶瞭望

不由生出一股

将军临山观战的壮志豪情

夜间

可以在此体验

“岚起⼭海图@中国平潭”项目

⼀场⼭海石林⼀体的

实景多维光影秀

绝对带给你震撼的视觉享受

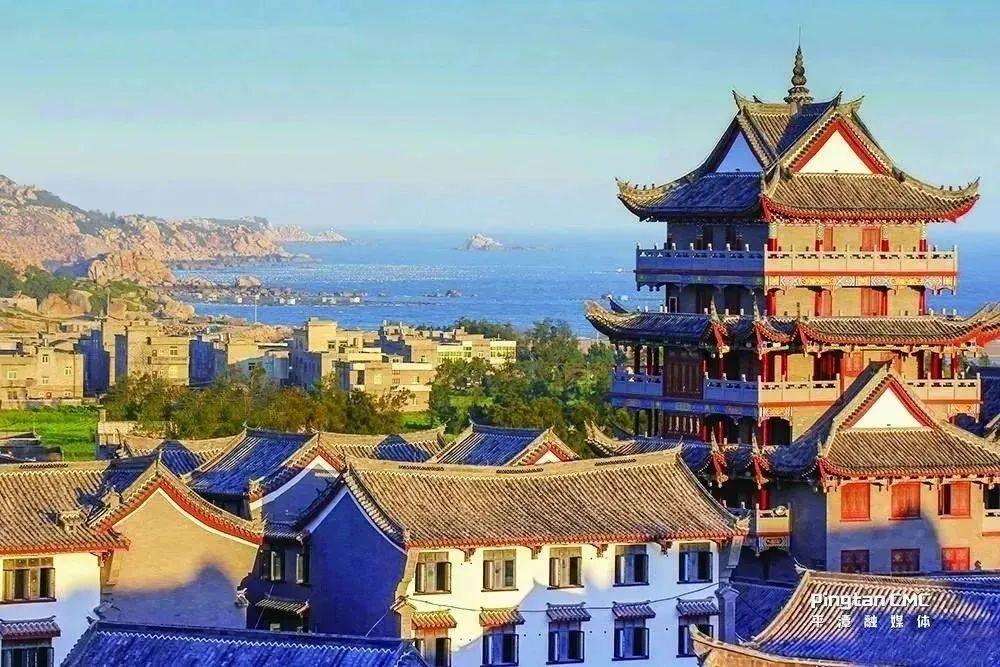

海坛古城

海坛古城

是中国首座海岛旅游古城

展现了几千年闽都文化、闽南文化

中式古建的主体风格

明清两代的院落特色

漫步古城

可以身临其境感受闽越风光与厚重人文

位于海坛古城内的

中国海坛海防博物馆

以海防文化为主题

展陈文物及艺术展品数百件

真实呈现

平潭人民抗击侵略

抵御外侮的光荣历史

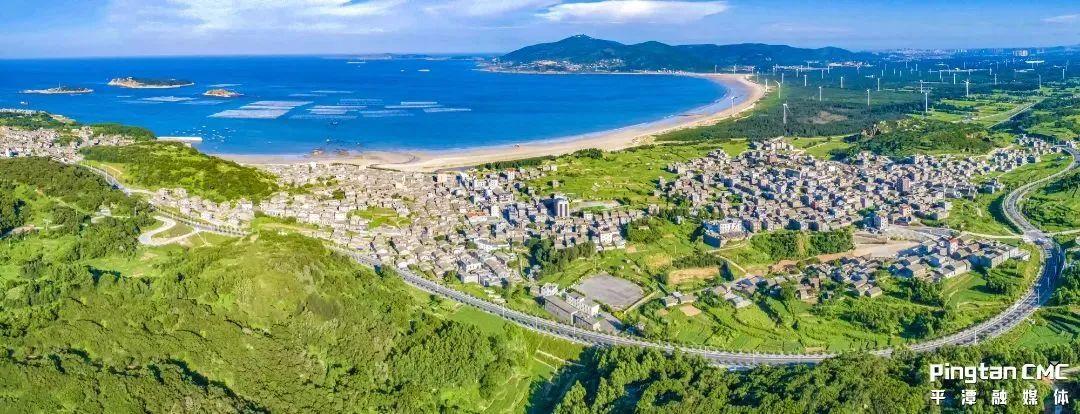

石牌洋

石牌洋景区

是国家级海坛风景名胜区之一

景区主要由

半洋石帆、天地蛋、弥勒坐佛等景点组成

其中以半洋石帆为最

被称为“海坛三绝”之一

千百年来

两块像船帆一样的巨石

立在海中央

据地质学家考证

石牌洋是世界上最大的

花岗岩球状风化海蚀柱

更有专家将这奇观称之为

“垄断性的世界级旅游资源”

如若时间充足

还可以在这里静待一场日落

与自由浪漫相依

作者简介

许文华,女,永泰县城关中学语文高级教师,永泰县作协名誉主席、福州市作协理事、福建省作协全委会委员、中国散文学会会员。

最热评论