作家赖民:那年高考,命运的拐点

2025-06-07 10:04:16 来源:平潭网 作者:赖民

那年高考,命运的拐点

作者:赖民

今年,恢复高考已然48个年头了。1977年下半年,高考制度恢复。从那一刻起,知识价值重获认可,一代人开始进行“鱼跃龙门”的挑战,寒门学子偷偷铆劲想凭借读书改变命运。

当年,刊登在《人民日报》的消息传递到偏远海岛平潭时,距离高考已经很近了,考生需同时准备文理科科目。在这“草鞋”与“皮鞋”之争,“千军万马过独木桥”的档口,复习资源匮乏,备考时间紧迫,竞争激烈。记得那时,我在中楼公社革新大队(现芦洋洋中村)插队落户,后易为“革新知青场”,上山下乡也3年多了。

我们这群海岛青年,听闻高考恢复,心中蠢蠢欲动。恢复后的高考制度,允许工人、农民、知青等群体报考。当时,高考由各省命题,侧重基础、实用性。十一年耽搁,一朝喷涌,这一年,全国有570万人参加了高考,但最终只有27万人被录取,录取率为4.8%。

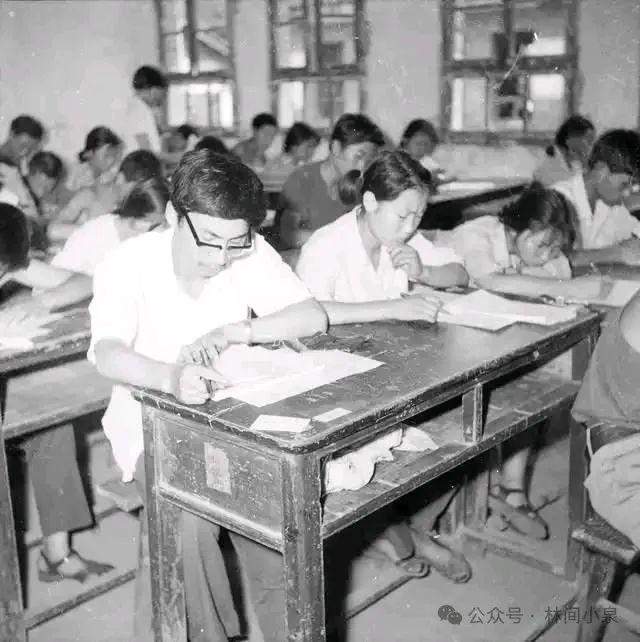

图自林间小泉

我不太记得是赴大队部、公社,抑或县知青办报考,学习荒废经年,备考时间又十分紧张。知青场农时不能误,农活不能丢,每天集体出工还不能丢。一颗红心,两番准备,我们的精神由热烈兴奋转为高度紧张。

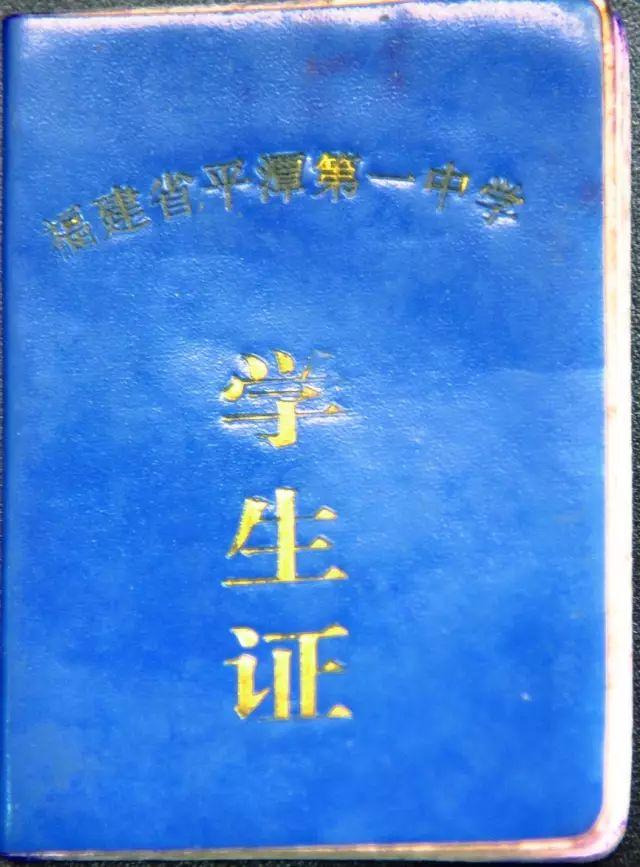

临近高考时,挑灯夜战,未敢懈怠,好在当时还赶上了母校平潭一中的高考辅导。语文、数学靠底子,历史、地理没学过只能临时抱佛脚,搜集资料,在睡前醒后死记硬背。我与后来成为金融界翘楚的汤同学一起复习,政治科目问答题都各自答了一遍,而后两相对照,取长补短,再合二为一,记忆效果特别瓷实。用平潭土话说:“效果逮逮好(效果非常好)!”

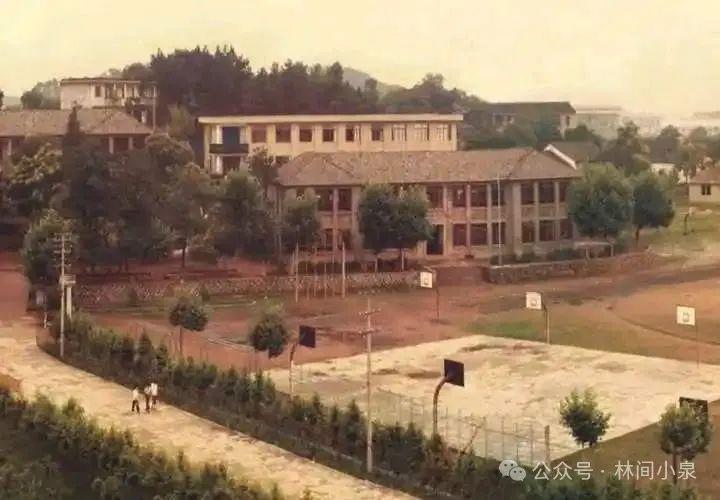

图自林间小泉

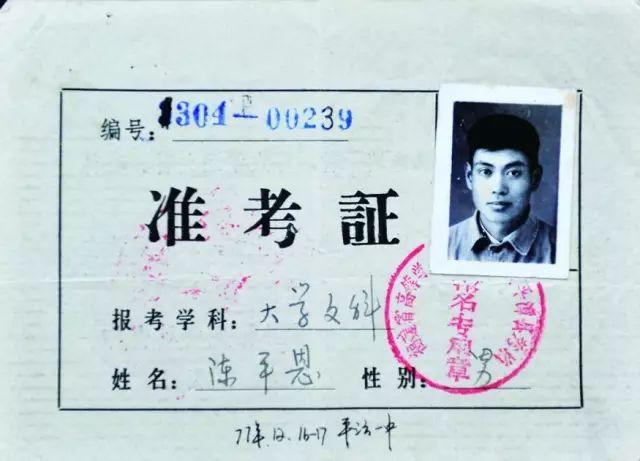

1977年12月16日,这一天我终生难忘。当年,考场设在平潭一中,我参加了文科科目考试。这场景真可谓空前绝后,父子、叔侄、师生、兄弟姐妹同场竞技,异彩纷呈。当众多考生从田野、厂坊、工矿涌向考场,就注定了这一代年龄差异巨大的高考学子,他们的生命与时代有了澎湃的律动,知识改变命运,从此有了生动的诠释。

1977年高考准考证(正面)

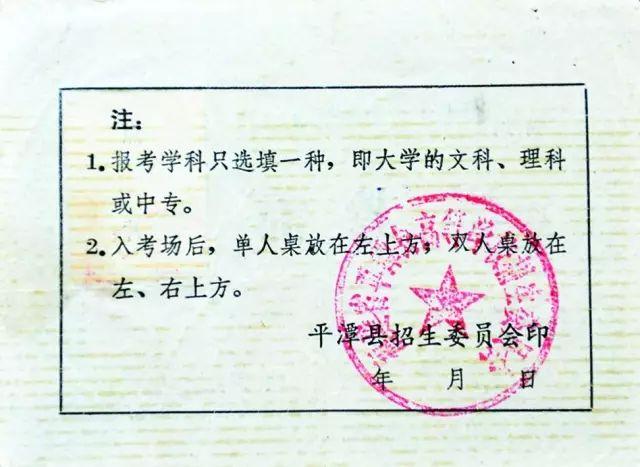

1977年高考准考证(背面)

报考志愿是考前填报,每人填三个。高考过后,录取线公布,成绩没公布,也无从稽查,考生坐等结果,那滋味比“度日如年”更甚。

记得我去县医院体检,医生满脸狐疑,盯着我看了良久,说:“好像你家兄弟刚才也来过体检。”正是,我那在竹屿水产知青场下乡的胞弟,当年高考也过了分数线。第二年,我妹妹参加高考,成功考进福建医学院(现为福建医科大学)。

浴火重生,因为高考制度的恢复,我的命运被彻底改写。1977年冬季高考,1978年的暮春时节,我走进福清师专(现为福建技术师范学院)。站在五马山上,远眺青黛簇拥古塔,背倚昌檀校舍,喜望风荡水稻田、枇杷山与甘蔗林。我重拾信念和梦想,踏进历史的阶梯,攀援而上,成为时代的泳者,目光投向彼岸远方!

作者简介

赖民,平潭人,福建省作家协会会员、福建省民间文艺家协会会员。长期致力于本土历史文化的学习探究,从事非物质文化遗产挖掘、保护、弘扬工作。著有《海丝与平潭探源》《海丝新路正扬帆》《岚台历史文化溯萍踪》等。

最热评论