大美平潭丨欣桐:像木麻黄树一样守望

2025-10-19 08:55:54 来源:平潭网像木麻黄树一样守望

作者:欣桐

(一)

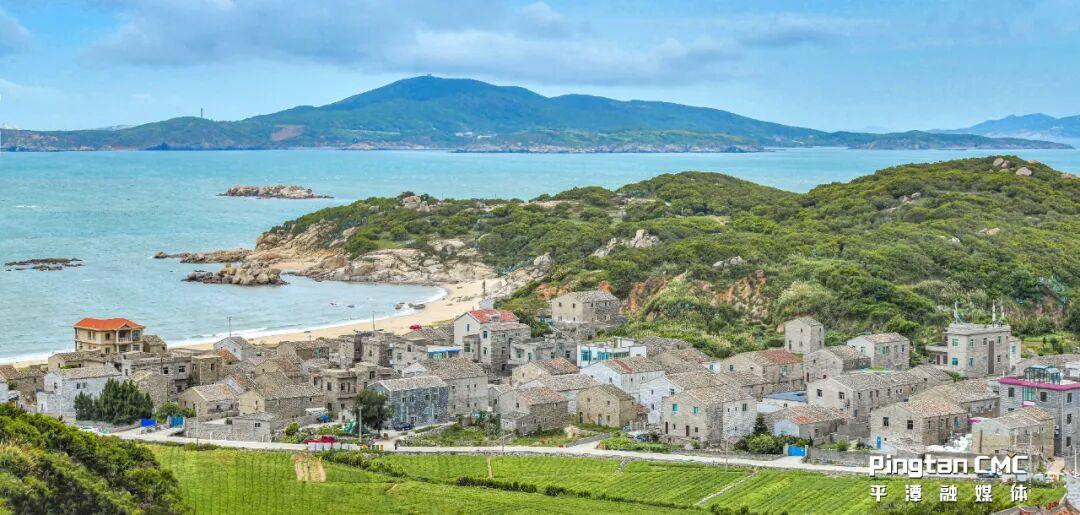

不知道为什么,每次回冠山村,进村口时,经过那一段遮天蔽日的木麻黄树林,远远地望见弯成“人”字形的丛丛绿色,我总会将车速慢下来,再慢下来。密密匝匝的阳光在路面投下斑驳的光影,老石厝映在这斑驳里,让人心里有了一种柔软,如同游子久不归乡,见到熟悉的景物,听到熟悉的乡音,岁月就在这光影里重叠起来。

木麻黄,许多年前初闻这树的名字,觉得一股土气,树型也没有特别之处,一年四季除了深黛的绿,春来不发芽,落叶不惊秋,毫不起眼。如同在乡间,在海边,在犄角默默织渔网的村妇,很少人会为之注目。

上世纪九十年代,安居平潭后,最经常走的一条路线,娘宫港—城关—中楼乡—冠山村,在这一条线路上,车窗外唯一的景物就是那一排排、一丛丛的木麻黄树。

工作的娘宫港,因为一座妈祖宫而得名,妈祖沿海民间也称为“娘妈”,所以,妈祖宫也称之为“娘宫”。记得港区的办公楼外就有一排一人环手都抱不过来的木麻黄树。

有一年台风过后,我发现一对喜鹊在一棵木麻黄树上垒起窝来,那一对辛勤的喜鹊将“家”安在木麻黄树梢,一天,两天,三天,这两只喜鹊飞进飞出,用嘴左逢右补,它们头碰着头,叽叽喳喳的声音,似乎在商量等“新家”造好后,计划生几个宝宝吧!

那一段时间,我如同一个偷窥者,时常定定地望着不远处的努力垒窝的鸟儿,它们目标坚定,一会儿衔来一根树枝,一会儿衔来一块纺织布,经过二十几天的辛勤劳作,筑起了一个密实的“家”。成年的木麻黄树可高达30米。原来喜鹊选择高且有分杈的树,可以让“屋子”稳固,也为防止爬行动物上树,伤害他们的宝宝。因为这对喜鹊,我喜欢上了外型并不出众的木麻黄,只为它可以为生灵遮挡风雨。

早年从娘宫港到城关十几公里的路上,长满了高耸笔挺的木麻黄,特别是那围着厚厚篷布的“天目山”三轮车行在这木麻黄林中,车子后面的踏板都挂满了后生仔(平潭话,意为年轻人,下同)。记得经过跨海村有一段弯度极大的路,木麻黄树枝茂密得很,每每坐在车屁股的后生仔,都要歪过头躲避那树枝碰到头,而车子如同一个患了严重肺病的老病号,发出“悾悾倥”的喘息音,车子随着路面的坑坑洼洼,东倒西歪艰难地行进,吊在车后的后生仔,被这颠簸抖得受不了,用平潭土话骂师傅,“开这么快,赶着去投胎啊!”

车上有老人嘴吐唾沫,“呸呸呸,赶紧抹下臭嘴,这种不吉利的话也可以随便说的吗?”

那染着黄毛、绿毛的后生仔,笑着说,说死就死啊!

在“古惑者”流行的年代,染黄头发和绿头发是海岛后生仔的另类时尚,也是行走江湖的臆想。

于每个平潭人来说,木麻黄林里耙草的经历,是童年、少年时的开心事,也是辛苦事。“我的出生地平潭东澳村,每到过年前,我和姐弟几个都会在海边的木麻黄树下等待父亲去‘转移’回来(把平潭的花生地瓜粉用船载到浙江舟山去换大米和粉条等其他食物或者直接卖了换成现金)。渔船的桅杆上插着红旗,在海天一线中冒出来一片红色的旗帜,这时全村人都往沙滩上跑去,那船儿载回的不仅是货物还有平安归来的阿公、阿爸或是阿哥……”平潭导演丁小明对我说,电影里阿孝陪着阿嬷去码头,不同的码头,同一个主题——等待归来,这就像是电影史上无数经典的场景一样,《童年往事》导演侯孝贤以长镜头,定格渔村老人的思乡、孤独与飘零之感。

海峡两岸无数个“少年”的懵懂与哀伤——木麻黄的年轮里,藏着个人与家庭,乡愁与离愁的生命轮回。

(二)

那些年,我经常在这木麻黄树林中穿行,顺带留意起它的来历。

翻开《平潭县志》,大事记里有一则记录:“乾隆十四年(1749年),大风成灾,海沙随潮壅上,近海乡村悉遭压废。”寥寥数语,写就了平潭风沙之大,生态之恶劣。“狂风过处风沙起,一夜沙埋十八村”成为平潭妇孺皆知的典故。

平潭四面环海,历史上五大风口——长江澳风口、燕下埔风口、远中洋风口、流东风口、流西风口。大面积的迎风口沙荒,成为困扰平潭发展的生态难题。“平潭岛,平潭岛,光长石头不长草,风沙满地跑,房子像碉堡。”“平潭有三多,风多、沙多、石头多。锅里能有一斤米,锅下难烧一把柴。一夜台风飞沙石,千亩良田被淹埋。”平潭当地流传着不少风沙灾害民谣,诉说着平潭岛曾经的贫穷与无奈。

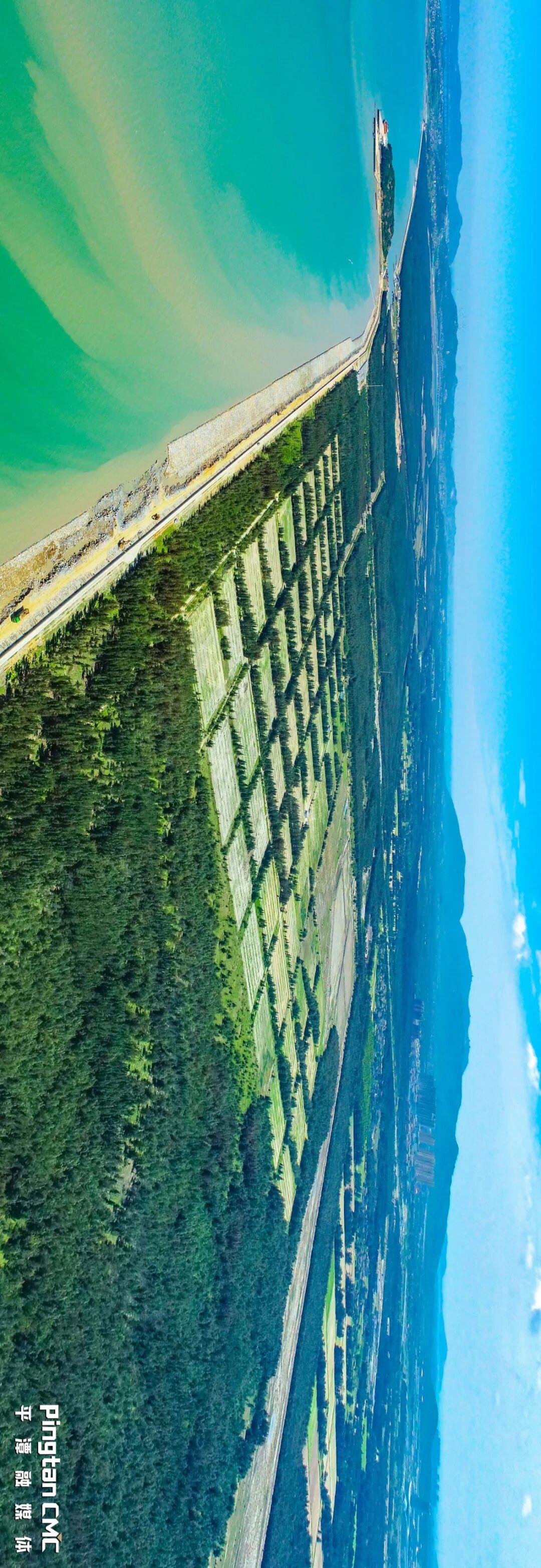

上世纪五十年代,平潭开始实施海岸基干林工程,即在最高潮水线向岸上延伸200米地带,植树造林防风固沙。

在这场持续多年声势浩大的植树造林活动中,有一个带头人那就是时任平潭县县委书记白怀成。时年他还兼武装部及平潭驻军守备团政委,平潭人亲切称呼他为“白政委”。

1952年,这位山西来的干部,他和下乡的知识青年一样怀揣绿化平潭岛的梦想,开始了筚路蓝缕的“绿岛征程”。

当年的海坛岛如同一个悬在海外的孤岛,荒凉而寂寞,在吃不饱饭的年代,还要勒紧裤腰带治理风沙,这就如愚公移山一样遥不可及。

时年37岁的白怀成,他豪情满满,憧憬着十年内要让荒岛变绿岛。他这样想,也这样做。听当年的参与植树造林的老人回忆,“白政委”和我们干部职工一起深入田间地头,到五大风口实地调研,了解风沙的走向,寻找适合的树种,像黑松、相思树、木麻黄、杉木、川楝、苦楝树、柠檬桉等树,这些树种按地貌土壤试种一段,以观成效,最后决定是否大面积种植。

当然没那么容易,树种下去,死了一拔,再种一拔,经过反反复复的摸索实践。后来形成了黑松与杉木混植的方法,另外就是常绿的相思树与木麻黄的混植。相思树较矮植于山恋之间,木麻黄较高则植于相对平缓风口地带。

平潭老林业人王平说,“1952年至1956年,平潭造林树种仍以相思树为主,并从外地调进木麻黄等树种。1954年平潭开始大量引种木麻黄,全球木麻黄科约有60多种,福建主要种植的是细枝、短枝和粗枝木麻黄3个品种。这种树不怕风、不怕沙、不怕旱、不怕盐碱、生长迅速,即使被海水侵泡,也不会死亡的树种,生命力极其顽强,因此成了岛上种植最为广泛的树种。”王平说,木麻黄属深根性树种,扎根深,枝叶柔韧,抗风力强。不仅此,木麻黄的根系带有菌根菌,能固定空气中的氮素,供应树木生长需要,能够在连草都无法生长的沿海流动沙丘上生长,并改良土壤。

在多人的口述中,我们眼前浮现“白政委”的形象,他率领全县林业科技人员,一步一个脚印,探风口、查沙丘、绘地形图……最后试种抗风、耐旱、耐盐碱的木麻黄获得成功,开启了平潭岛植树造林、防风固沙的动人篇章。

从新中国成立到二十一世纪,整整75年过去了,一代一代人,为了平潭岛的生态建设,谱写了一曲青春之歌,在这迤逦的歌声背后——2019年,平潭揽获国家森林城市这张生态名片。

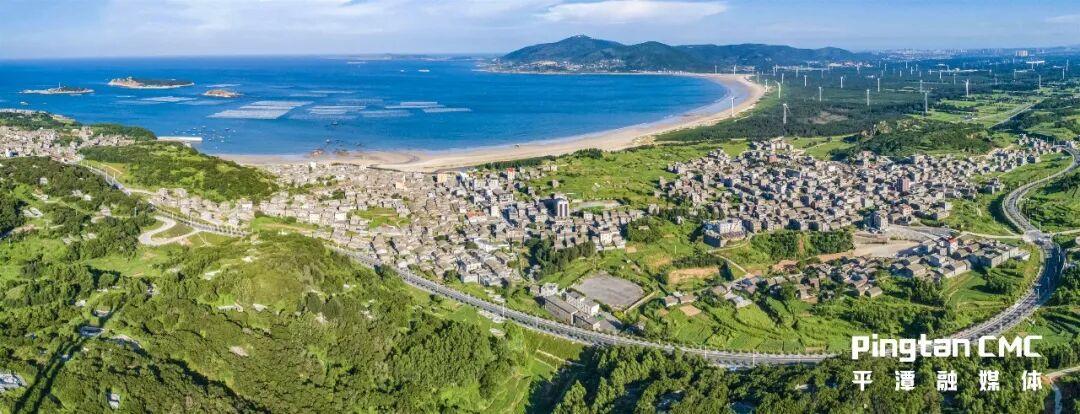

从海上孤岛,变身为国家森林城市,国际旅游岛,木麻黄可谓功臣。“目前,平潭五大风口基干林带已基本建成合龙,沿海风口的风沙灾害得到有效遏制,平潭前沿与内陆的年均风速均呈下降趋势,常年空气质量达到I级。”平潭综合实验区资源生态局林业管理处负责人卓华玲说。

“功成不必在我,功成必定有我”——粤501、粤701、粤601、平潭2号、惠安1号、A13、莆20、闽平2号等,这些木麻黄树种,也如同一代代植树人一样,可能并不被世人所知;但木麻黄已成为平潭绿化史上的一个符号,一种精神象征,就像“白政委”虽然离开平潭,离我们远去,但一念及木麻黄,海岛人都会说,看到木麻黄,就想起白怀成啊……

(三)

现在行走在平潭,各个澳口、海岸都能见到木麻黄的身影。这层层绿林,如同绿色长城守护着海岸线。

“如果你带一根它的树枝上船的话,哪怕是再短再小的一根,也必定会招来顶头的风。”偶然读到英国小说家毛姆的短篇小说集《木麻黄树》,他在描写木麻黄时这样写道。

如同毛姆小说中所言,木麻黄这种原种在澳大利亚的树种,八十余年前漂洋过海来到中国,除了要适应异乡的环境,还要适应当地的气候等,才能从幼苗长成大树,这与他《木麻黄树》中表达“异乡”与“在地”,流浪与归宿如同一辙,植物也有故乡,与人没有两样。

白云苍狗,云卷云舒。

从青年到中年,我在这个岛上定居已30年了,岁月偶然带我到了这个平潭岛上,如同落在岛上的一粒木麻黄种籽,扎根于斯,成长于斯。

时常错觉,我本就是这岛屿上的“诸娘子”,讲一口流利的地瓜话(平潭话),从疏离到融入岛上的风土人情,一年又一年,岛上的独特的文化吸引着我,慢慢地熟悉了这山,这片海,这风景,能将平潭的风光风俗如数家珍地说出来。

前不久,我带着中央电视台采访团在平潭拍摄,记得到山岐澳拍头水紫菜,进入大福村,那茂密的木麻黄树林,一棵棵树直指蓝天。马尾巴一样的条状叶子迎风飞舞,婆婆娑娑,粗壮的枝干将树冠撑得亭亭如盖,树梢上像铺着一层厚厚的绿毯,那蓬蓬松松,非常厚重的绿,像极一幅渲染过的水墨画,浓淡有致。

我们踏着厚厚的松针般的落叶,林间一座大王宫庙,木麻黄已经彻底把它围合了,有一棵倒扑下来,树桩翘出地面,横压在地上,但新的枝丫竟然从树干腰部笔直地长起来,足有三四米高,就像一部章回小说,各表一枝,在不同的历史语境里演绎着自己的故事……

关于木麻黄,东山岛有“谷公”,谷文昌,海坛岛有“白政委”,白怀成。他们的一生如木麻黄那般,坚韧隽永,朴实端丽,“坚比贞松,柔同细柳,稠林千里云平。”书法家赵朴初礼赞木麻黄的诗,就是他们最好的写照。

后记

10月2日,驱车至渔屿村,遇见了一片木麻黄与仙人掌。

木麻黄是平潭岛上最常见的植物,像极了世世代代生活于此的海岛人,骨子里刻着同样的坚韧。它们不择土壤,只需一点阳光便能存活,在贫瘠的沙土里,为岛屿活出一片丰盈的生机。它们沉默地扎根于此,慢慢地,长成一堵墙,一道绿色的帷帐,最终成为岛上最坚实、最平凡的守护者。

而我,却独爱这份平凡。

点击下方图片

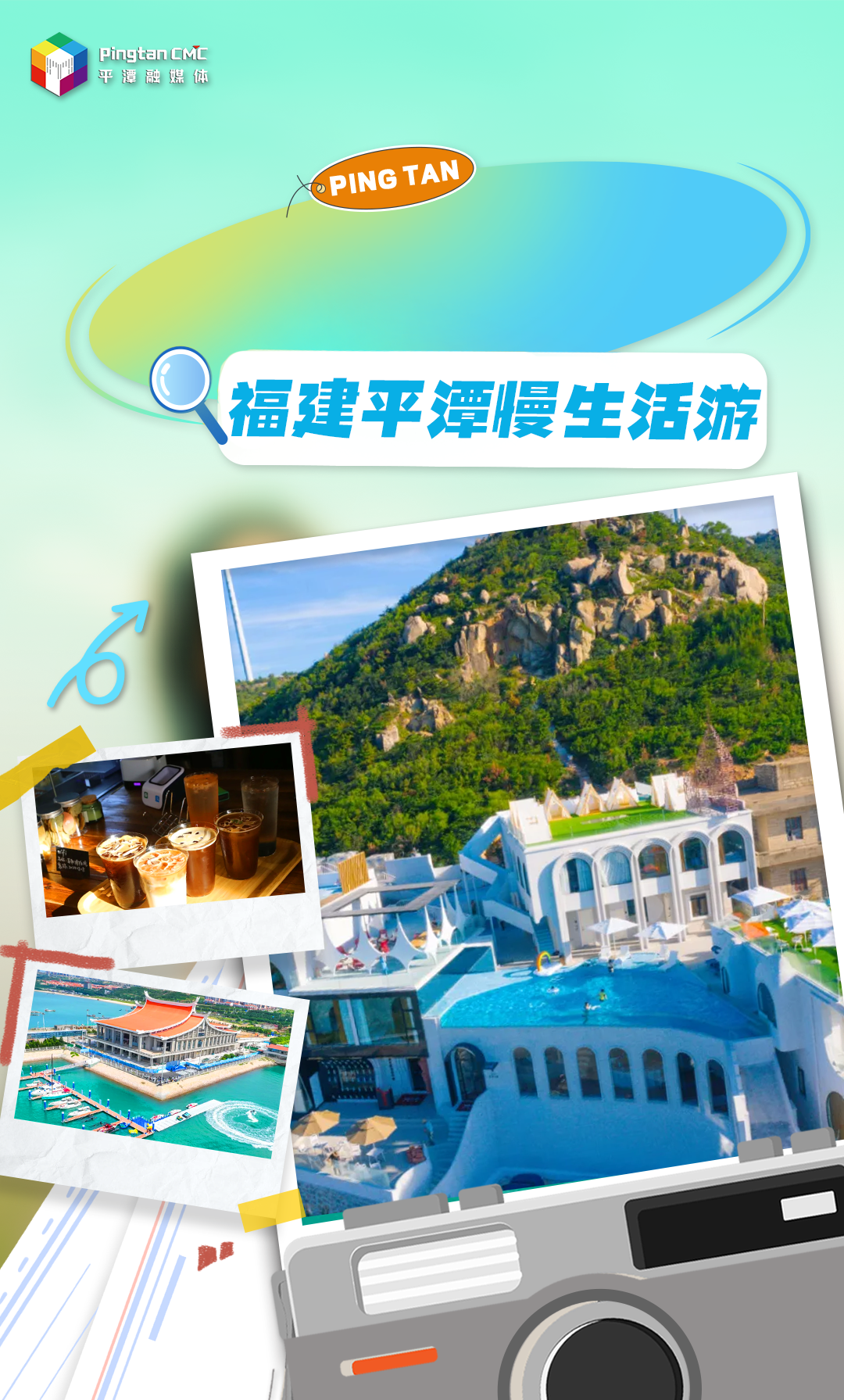

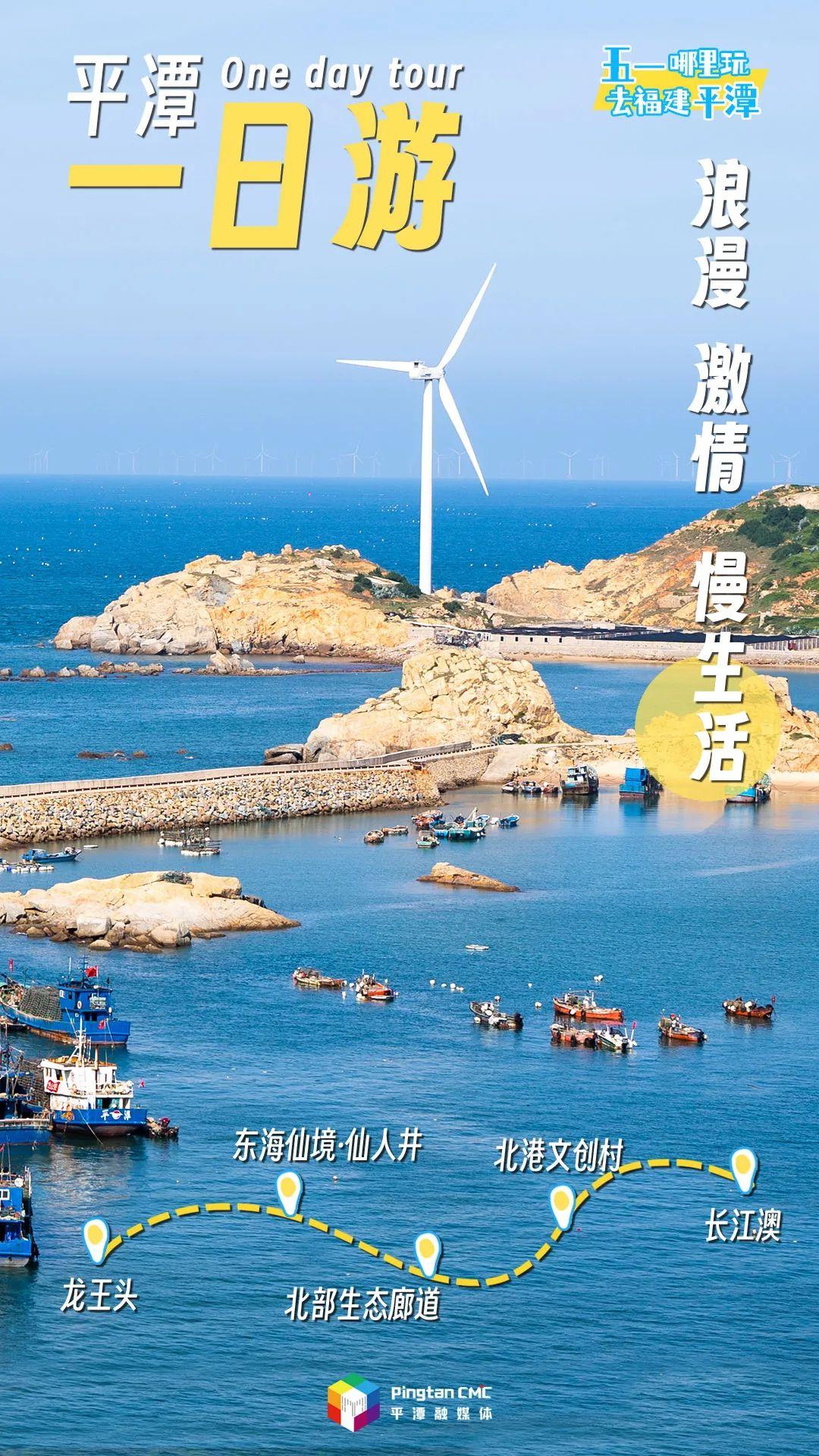

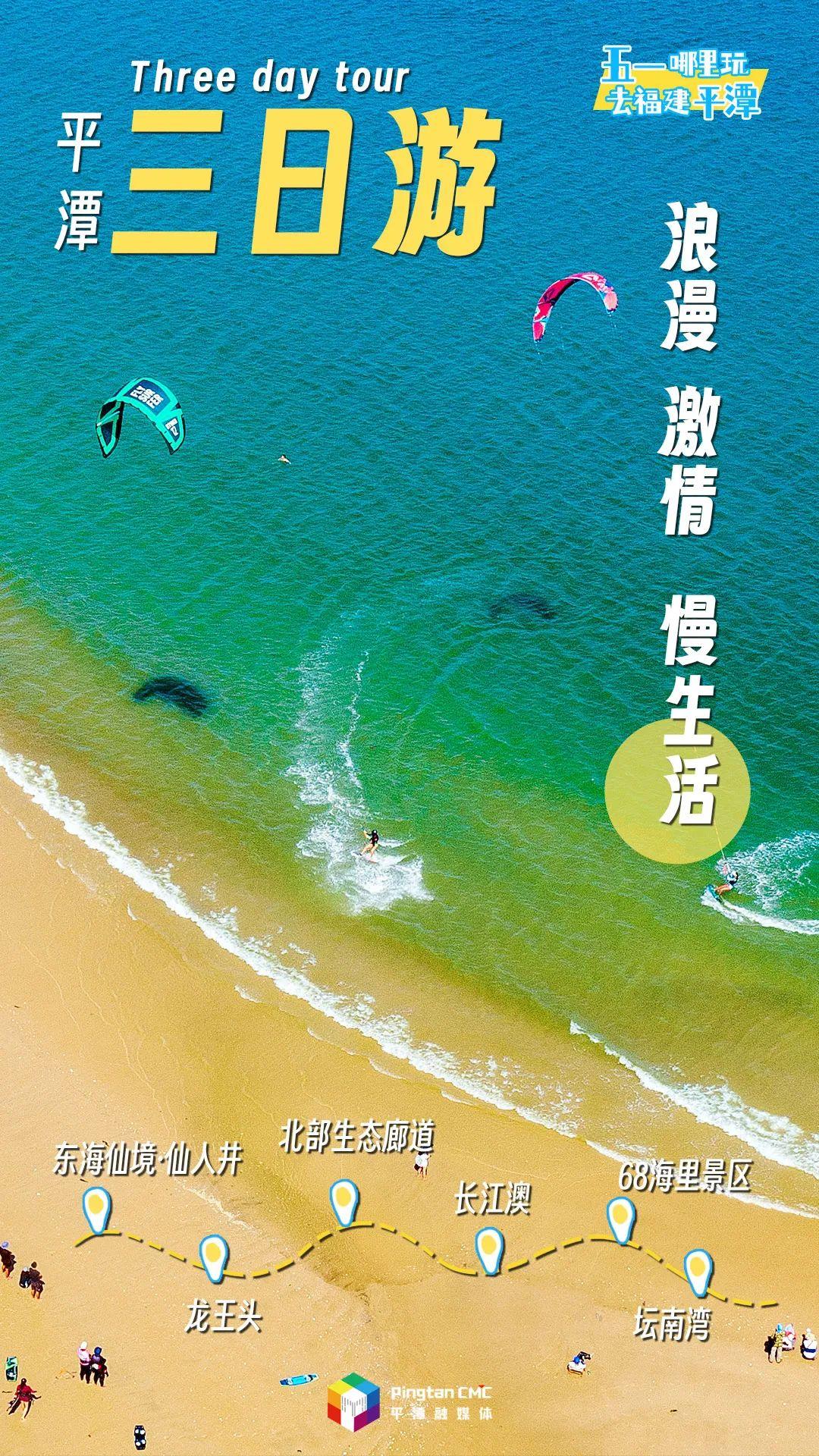

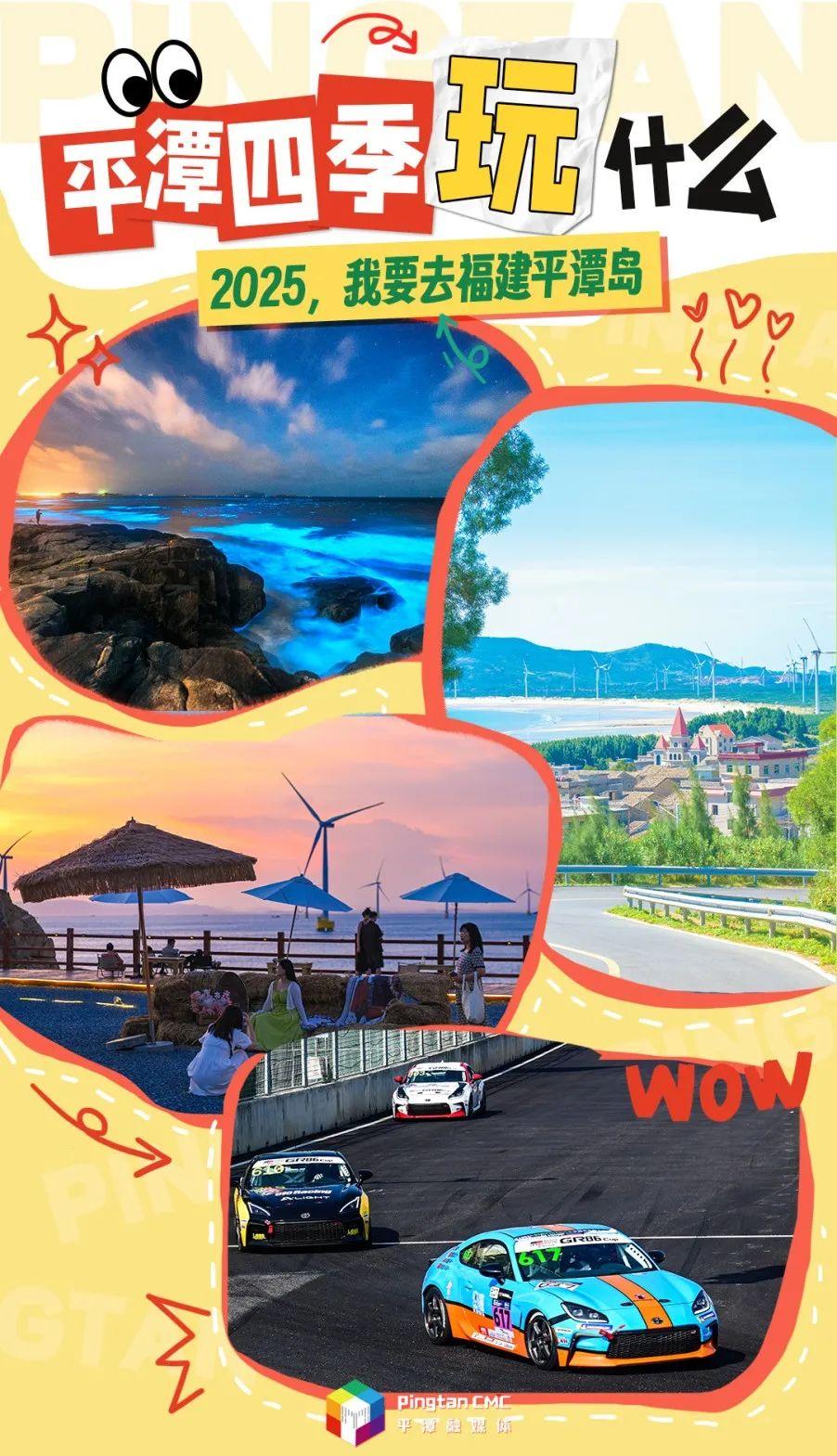

开启平潭浪漫游、激情游、慢生活游

一日游两日游三日游

等你来解锁

点击下方图片

解锁平潭旅游全攻略

↓↓↓

戳下图

获取更多海景民宿

▼

中国平潭的365天

总有一天属于你

来平潭

慢下来,浪起来

作者简介

欣桐(本名余小燕),四川内江人,中国作协会员。现居福建平潭,供职于平潭融媒体中心。著有散文集《指尖起舞》《萤火流年》《坛中日月长》以及平潭民俗文化丛书《行走海坛》《海坛掌故》《平潭行旅》。

最热评论